- Die additive Fertigung von Keramik ist größtenteils ein indirekter Prozess, bei dem ein gedrucktes Grünteil entbindert und gesintert wird, was zu etwa 15–20 % linearer Schrumpfung (und bis zu 15–30 % Volumenschwund) führt.

- Binder Jetting kann relativ große Keramikteile schnell herstellen, aber nach dem Sintern weisen die Teile typischerweise 20–30 % Porosität und raue Oberflächen auf, was feine Details einschränkt.

- Keramische Stereolithografie (SLA/DLP) bietet eine hohe Auflösung und kann nach dem Sintern etwa 99 % der theoretischen Dichte erreichen, obwohl industrielle SLA-Drucker üblicherweise 150.000 bis 500.000 US-Dollar kosten.

- Materialextrusion mit keramisch gefüllten Filamenten wie Nanoes Zetamix kann nach dem Sintern vollständig dichte Teile (ca. 99 % Dichte) mit etwa 100 µm Schichtauflösung und begrenzter druckbarer Größe liefern.

- Robocasting oder Direct Ink Writing ermöglicht das Drucken komplexer Keramiken mit größeren Strukturen zu geringen Kosten, wobei die Hauptaufgabe darin besteht, eine Paste zu formulieren, die fließt, aber schnell genug aushärtet, um die Form zu halten.

- Inkjet- / NanoParticle Jetting, wie es XJet vormacht, erreicht außergewöhnliche Präzision bei kleinen Keramikteilen, ist jedoch langsam, teuer und wird typischerweise für Anwendungen wie 5G-Antennenkomponenten und Mikrowellengeräte verwendet.

- Gängige druckbare keramische Materialien sind Aluminiumoxid (Al2O3), Zirkonoxid (3Y-TZP), Siliziumkarbid (SiC), Siliziumnitrid (Si3N4), Aluminiumnitrid (AlN), Hydroxylapatit (HA) und Verbundstoffe wie zirkonverstärktes Aluminiumoxid (ZTA) oder aluminiumoxidverstärktes Zirkonoxid (ATZ).

- Honeywell Aerospace demonstrierte im Mai 2024 den Einsatz von 3D-gedruckten Keramikformen zur Herstellung von Turbinenschaufeln, wodurch der Entwicklungszyklus von 1–2 Jahren auf 7–8 Wochen verkürzt und potenziell Millionen eingespart wurden.

- Im Jahr 2024 ging SINTX Technologies eine Partnerschaft mit Prodways ein, um eine umfassende keramische AM-Lösung zu liefern, wobei SINTX Aluminiumoxid-, Zirkonoxid- und Siliciumdioxid-Keramiken sowie eine mehrjährige Liefervereinbarung für die Luft- und Raumfahrt bereitstellt.

- Im Jahr 2025 brachte 3DCeram CERIA auf den Markt, ein KI-gesteuertes Prozesskontrollsystem, das Druckparameter automatisch anpasst und Probleme in Echtzeit erkennt, um den Ertrag zu verbessern und die Skalierung zu ermöglichen.

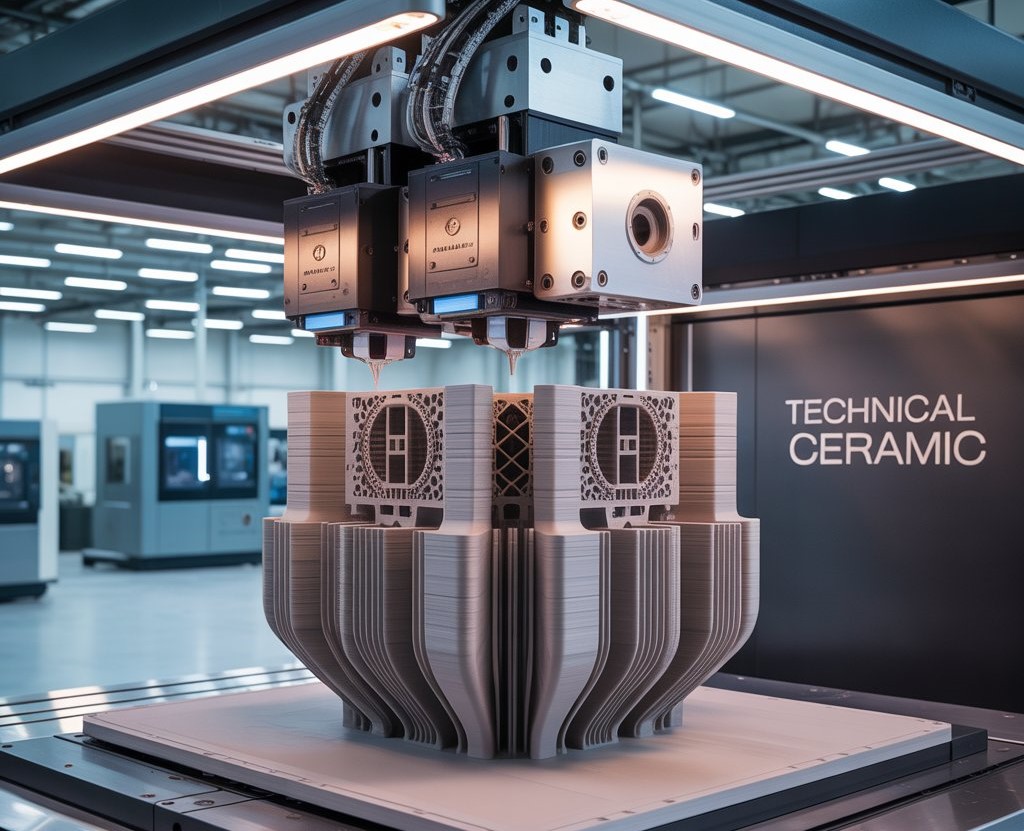

Technische Keramiken – auch als Hochleistungskeramiken oder Advanced Ceramics bekannt – sind Werkstoffe, die für außergewöhnliche Eigenschaften geschätzt werden, die traditionelle Keramiken (wie Töpferwaren) und sogar Metalle oder Kunststoffe nicht erreichen können [1]. Sie zeichnen sich aus durch extreme Härte, Fähigkeit, sehr hohe Temperaturen zu widerstehen, chemische Inertheit und hervorragende Verschleißfestigkeit, neben weiteren Eigenschaften [2]. Diese herausragenden Materialeigenschaften ermöglichen Anwendungen, die einst „zuvor undenkbar“ waren – von medizinischen Implantaten bis zu Raketentriebwerksteilen [3]. Im Wesentlichen glänzen technische Keramiken dort, wo herkömmliche Materialien versagen – sie bieten Haltbarkeit und Stabilität unter starker mechanischer Belastung, Hitze oder korrosiven Umgebungen [4]. Das macht sie unverzichtbar in Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energie und Gesundheitswesen, wo Komponenten unter extremen Bedingungen funktionieren müssen.

Trotz ihrer Vorteile waren Hochleistungskeramiken historisch gesehen schwer zu formen und herzustellen. Traditionelle Verfahren beinhalten das Pressen oder Formen eines Pulvers und das anschließende Brennen wie bei Töpferwaren, gefolgt von aufwändiger mechanischer Bearbeitung (Schleifen), um die endgültigen Maße zu erreichen – eine zeitaufwändige Methode, die anfällig für Risse oder Defekte ist [5]. Hier kommt 3D-Druck (additive Fertigung) ins Spiel. Durch das schichtweise Aufbauen von Bauteilen aus keramischen Materialien bietet der 3D-Druck neue Gestaltungsfreiheit für Keramiken, macht teure Formen überflüssig und reduziert den Bearbeitungsaufwand [6]. Komplexe Geometrien, die zuvor unpraktisch waren – wie innere Kanäle, Gitterstrukturen oder maßgeschneiderte Formen – können nun direkt hergestellt werden. Laut Experten des U.S. Naval Research Lab erhält man mit 3D-Druck „im Grunde genommen mehr Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich der Art der Keramik, die man herstellen kann“, anstatt durch eine Form oder ein Werkzeug begrenzt zu sein [7]. Kurz gesagt, die additive Fertigung steht kurz davor, technische Keramiken zu revolutionieren, indem sie innovative Produkte und Anwendungen ermöglicht und gleichzeitig die überlegenen mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften bewahrt, die diese Materialien so wichtig machen [8], [9].

Wie 3D-Druck mit technischer Keramik funktioniert

Das Drucken technischer Keramiken unterscheidet sich grundlegend vom Drucken gängiger Kunststoffe oder Metalle, hauptsächlich weil Keramiken gesintert (gebrannt) werden müssen, um ihre endgültige Festigkeit zu erreichen. Nahezu alle keramischen 3D-Druckverfahren sind heute ein indirekter Prozess: Ein Drucker erstellt ein „grünes“ Bauteil in der gewünschten Form, das anschließend durch Entbinderung (Entfernung von Bindemitteln oder Polymeren) und Hochtemperatursintern nachbearbeitet wird, um die Keramik zu verdichten [10]. Dieser zweistufige Ansatz ist notwendig, um das gedruckte Objekt in eine vollständig harte, feste Keramik zu verwandeln. Das bedeutet auch, dass Konstrukteure das Schrumpfen während des Sinterns berücksichtigen müssen (oft in der Größenordnung von ~15–20 % linearem Schrumpfen), da das Bauteil schrumpfen und an Volumen verlieren kann, wenn das Bindemittel verbrennt und die Partikel verschmelzen [11]. Die Kontrolle dieses Schrumpfens und das Vermeiden von Verformungen oder Rissen ist eine der wichtigsten Herausforderungen in der additiven Fertigung von Keramik [12].

Mehrere 3D-Druckverfahren wurden angepasst, um keramische Bauteile herzustellen, jedes mit seiner eigenen Technik und seinen eigenen Besonderheiten:

- Binder Jetting: Bei diesem Verfahren wird ein Pulverbett aus Keramikpartikeln verwendet und ein flüssiges Bindemittel schichtweise aufgetragen, um die Partikel in Form zu verkleben. Nach dem Drucken wird das fragile „grüne“ Bauteil entnommen und auf volle Dichte gesintert. Binder Jetting ist derzeit das einzige keramische AM-Verfahren, das relativ große Bauteile mit hoher Geschwindigkeit herstellen kann, und es sind während des Drucks keine Stützstrukturen erforderlich [13]. Die Nachteile sind jedoch eine geringere Auflösung und erhebliche Porosität – nach dem Sintern behalten die Teile oft 20–30 % Porosität, sofern sie nicht weiter infiltriert werden [14]. Die Oberflächen sind in der Regel rauer, und feine Details oder innere Hohlstrukturen sind begrenzt (ungebundenes Pulver muss entweichen können) [15]. Aufgrund der inhärenten Porosität eignet sich Binder Jetting gut für Anwendungen wie poröse Kerne, Filter und Tiegel, bei denen eine gewisse Durchlässigkeit akzeptabel ist [16].

- Stereolithografie (SLA/DLP): Bei der keramischen SLA wird ein mit Keramikpulver versetztes, lichtempfindliches Harz durch einen UV-Laser oder Projektor ausgehärtet, um jede Schicht zu formen [17]. Das gedruckte Teil (eingebettet in eine Polymermatrix) wird anschließend gewaschen, nachgehärtet und gesintert, um das Harz auszubrennen und die Keramik zu verdichten. Diese Technologie – manchmal auch als lithografiebasierte Keramikfertigung bezeichnet – bietet exzellente Auflösung und hohe Dichte. Sie kann sehr filigrane Details und dünne Wände erzeugen und unterstützt eine breite Palette keramischer Materialien (Aluminiumoxid, Zirkonoxid, siliziumbasierte Keramiken und sogar Biokeramiken wie Hydroxylapatit) [18]. SLA-gedruckte Keramikteile können nach dem Sintern etwa 99 % der theoretischen Dichte erreichen, was mit traditionell hergestellten Keramiken vergleichbar ist [19]. Der Nachteil sind Kosten und Komplexität: Industrielle keramische SLA-Drucker sind teuer (oft 150.000 bis 500.000 $) [20], und der Prozess erfordert sorgfältige Handhabung (z. B. Entfernen von überschüssigem Harz, UV-Nachhärtung). Außerdem können mit Harzverfahren keine hohlen, eingeschlossenen Hohlräume gedruckt werden – jeder innere Hohlraum würde mit flüssigem Harz gefüllt, das nicht abgelassen werden kann [21].

- Materialextrusion (Fused Filament/Paste Deposition): Bei diesem Ansatz wird ein Filament oder eine Paste extrudiert, die keramisches Pulver enthält, das mit Polymeren oder Bindemitteln vermischt ist, ähnlich wie beim FDM-Druck von Kunststoffen [22]. Ein Beispiel ist das FFF-(Fused Filament Fabrication)-Verfahren mit speziellen Filamenten (wie Zetamix von Nanoe), die mit etwa 50 % Keramikpulver beladen sind. Nach dem schichtweisen Drucken des Bauteils wird das Bindemittel (meist durch thermische oder lösungsmittelbasierte Entfernung) entfernt und die verbleibende Keramik gesintert. Die Keramikextrusion ist aufgrund ihrer Einfachheit und Erschwinglichkeit attraktiv – tatsächlich können bestimmte Keramikfilamente auf handelsüblichen Desktop-3D-Druckern verwendet werden [23] [24]. Sie liefert außerdem vollständig dichte Bauteile (z. B. berichtet Zetamix nach dem Sintern von ~99 % Dichte), vergleichbar mit SLA [25]. Der Prozess erfordert nur minimale Nachbearbeitung (kein loses Pulver oder Harzbäder) [26]. Allerdings ist die Schichtauflösung in der Regel gröber als bei SLA (Unterschiede von etwa 100 µm) und die druckbare Größe ist begrenzt – sehr große Bauteile wie beim Binder Jetting sind nicht möglich [27]. Eine verwandte Technik, oft Robocasting oder Direct Ink Writing genannt, extrudiert eine Paste oder Suspension durch eine Düse. Mit Robocasting wurden bereits komplexe Keramiken erfolgreich gedruckt; es gilt als „günstig und einfach“ und ermöglicht größere Strukturen [28]. Die größte Herausforderung beim Extrusionsdruck ist die Formulierung einer Paste mit der richtigen Rheologie: Sie muss geschmeidig durch die Düse fließen, aber schnell genug aushärten, um ihre Form zu halten, ohne beim Trocknen zu reißen [29]. Die Optimierung von Bindemitteln und Lösungsmitteln ist entscheidend, um Defekte in diesen gedruckten Strängen zu vermeiden [30].

- Materialstrahlverfahren / Inkjet: Eine High-End-Methode, die von Unternehmen wie XJet verwendet wird, besteht darin, winzige Tröpfchen einer Suspension aus Keramik-Nanopartikeln auf eine Bauplattform zu sprühen, wobei oft Hunderte von Düsen gleichzeitig Material ablagern [31]. Die Tröpfchen trocknen und verfestigen sich Schicht für Schicht, gefolgt von einem Sintern, um die Nanopartikel zu verschmelzen. Inkjet (auch NanoParticle Jetting genannt) kann außergewöhnliche Präzision und feine Detailgenauigkeit erreichen, was es ideal für kleine, komplexe Bauteile wie miniaturisierte Elektronik oder chirurgische Geräte macht [32]. Die Nachteile sind, dass es langsam, sehr kostspielig und im Allgemeinen auf kleinere Teile beschränkt ist [33]. Außerdem sind umfangreiche Stütz- und Entfernungsprozesse für die empfindlichen Grünlinge erforderlich. Aufgrund seiner Präzision werden mit Inkjet gedruckte Keramiken für fortschrittliche Anwendungen wie 5G-Antennenkomponenten und Mikrowellengeräte erforscht, die komplexe keramische Geometrien erfordern.

Verwendete Materialien im keramischen 3D-Druck

Eine Vielzahl technischer Keramikmaterialien wurde für den 3D-Druck angepasst, wobei jedes aufgrund seiner besonderen Eigenschaften und Anwendungsbereiche ausgewählt wird. Zu den gängigen Materialien gehören:

- Aluminiumoxid (Al₂O₃): Aluminiumoxid ist eine der am häufigsten verwendeten technischen Keramiken. Es ist eine vielseitige Oxidkeramik, bekannt für hohe Härte, Festigkeit, Steifigkeit und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit [39]. Aluminiumoxid hält hohen Temperaturen stand und ist elektrisch isolierend, was es sowohl für strukturelle als auch elektronische Anwendungen nützlich macht. Es ist zudem relativ kostengünstig und dient daher oft als „Arbeitspferd“ für die Entwicklung keramischer AM-Prozesse. Aluminiumoxid-Bauteile finden Verwendung in allem von Komponenten für die Halbleiterfertigung bis hin zu biomedizinischen Implantaten. (Im 3D-Druck sind Aluminiumoxid-Schlicker wie Lithoz’ LithaLox aufgrund ihrer Reinheit und Konsistenz beliebte Optionen [40].)

- Zirkonoxid (ZrO₂): Zirkoniumoxid wird wegen seiner hohen Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Rissausbreitung geschätzt, was bei Keramiken [41] ungewöhnlich ist. Es besitzt eine Bruchzähigkeit und Festigkeit, die über der von Aluminiumoxid liegt, und kann Stoß- oder Wechsellasten besser aushalten (daher der Spitzname „Keramikstahl“). Zirkonoxid wird häufig in medizinischen und zahnmedizinischen Anwendungen eingesetzt – zum Beispiel 3D-gedruckte Zirkonoxid-Zahnkronen und Implantate – dank seiner Biokompatibilität und Festigkeit. Es hat außerdem eine geringe Wärmeleitfähigkeit und wird in Wärmedämmschichten verwendet. Einige 3D-Drucker verwenden yttriastabilisiertes Zirkonoxid, das eine gewünschte Kristallphase für Zähigkeit beibehält. Beispielsweise kann 3Y-TZP-Zirkonoxid gedruckt werden, um dichte, glatte Teile herzustellen, die sogar für Hüftimplantate oder langlebige Verschleißteile geeignet sind [42].

- Siliziumcarbid (SiC): Als Nichtoxidkeramik ist Siliziumcarbid extrem hart (nahezu so hart wie Diamant) und behält seine Festigkeit auch bei sehr hohen Temperaturen. SiC hat zudem eine hohe Wärmeleitfähigkeit und ist sehr chemisch inert. Diese Eigenschaften machen es ideal für Anwendungen in extremen Umgebungen: Motorkomponenten, Schneidwerkzeuge, Ofenbauteile, Raketendüsen und sogar Körperschutz. Allerdings machen der hohe Schmelzpunkt und die fehlende Plastizität das Sintern schwierig; oft werden spezielle Atmosphären oder Druck (wie Heißpressen) in der konventionellen Herstellung verwendet. Im 3D-Druck wurde SiC über indirekte Methoden demonstriert (z. B. Drucken eines Polymerteils und Umwandlung in SiC durch Reaktionsbindung [43]). Einige Binder-Jetting-Systeme können auch SiC-Objekte drucken, die später infiltriert/gesintert werden. Die thermische Stabilität von Siliziumcarbid ist ein großer Vorteil – es kann dort überleben, wo die meisten Metalle weich werden würden. Zum Beispiel „behalten Materialien wie Siliziumcarbid, Aluminiumoxid und Zirkonoxid ihre Integrität bei Temperaturen, die weit über denen von Metallen oder Polymeren liegen“ in Turbinenmotoren und Hitzeschildern [44].

- Siliziumnitrid (Si₃N₄): Ein weiteres wichtiges Nichtoxid-Keramikmaterial, Siliziumnitrid, vereint hohe Temperaturfestigkeit mit Zähigkeit und Beständigkeit gegen thermischen Schock. Es wird in anspruchsvollen mechanischen Bauteilen wie Turboladerrotoren, Lagern und im Umgang mit geschmolzenem Metall eingesetzt, da es schnelle Temperaturwechsel aushält und eine geringe Dichte (leichter als Stahl) aufweist. Si₃N₄ besitzt zudem eine gute Verschleiß- und Schlagfestigkeit. Im Bereich der additiven Fertigung wurden Siliziumnitrid-Pulver für Verfahren wie SLA und Binder Jetting entwickelt. Beispielsweise bietet Lithoz eine LithaNit 780 Slurry für den Druck von Siliziumnitrid-Bauteilen an [45]. Diese gedruckten Si₃N₄-Teile finden Anwendung in der Luft- und Raumfahrt (z. B. Brennkammerauskleidungen) oder sogar als Schneidwerkzeuge. Eine bemerkenswerte Eigenschaft ist, dass Siliziumnitrid aufgrund seiner Kornstruktur weniger spröde ist als viele andere Keramiken, sodass gedruckte Teile eine zuverlässige Leistung unter Belastung zeigen.

- Aluminiumnitrid (AlN): Aluminiumnitrid wird wegen seiner außergewöhnlichen Wärmeleitfähigkeit geschätzt (es leitet Wärme fast so gut wie einige Metalle, bleibt dabei aber ein elektrischer Isolator). Diese einzigartige Kombination macht AlN zum Material der Wahl für Kühlkörper und Substrate in Hochleistungselektronik. Der 3D-Druck von AlN steckt noch in den Anfängen, aber Unternehmen wie Lithoz haben AlN-Druckverfahren (ihr LithaFlux-Material) entwickelt [46]. Potenzielle Anwendungen umfassen maßgeschneiderte elektronische Verpackungskomponenten, die Wärme effizient ableiten, oder sogar HF-Komponenten, die von den dielektrischen Eigenschaften profitieren.

- Hydroxylapatit (HA) und Biokeramiken: Hydroxylapatit, ein Calciumphosphat, ist eine bioaktive Keramik, die bei Knochenersatz und Implantaten verwendet wird, da sie der mineralischen Komponente von Knochen sehr ähnlich ist. Der 3D-Druck von HA und verwandten Biokeramiken (wie Tricalciumphosphat, TCP) hat neue Möglichkeiten im Tissue Engineering eröffnet – Chirurgen können patientenspezifische Knochengerüste erhalten, die sich schließlich integrieren und auflösen, während echtes Knochengewebe wächst [47]. Spezielle Keramik-3D-Drucker für den medizinischen Einsatz können HA-Gerüste mit porösen Strukturen herstellen, die ideal für das Zellwachstum sind. Zum Beispiel druckt die medizinische Linie von Lithoz HA- und TCP-Gerüste für die Forschung in der regenerativen Medizin [48]. Andere Biokeramiken, wie z. B. zirkoniaverstärktes Aluminiumoxid, werden für Zahnimplantate verwendet, die sowohl von Festigkeit als auch von Bioinertheit profitieren.

- Verbund- und Spezialkeramiken: Technische Keramiken können auch gemischt oder zu Verbundwerkstoffen geformt werden, um ihre Eigenschaften anzupassen. Ein häufiges Beispiel ist Zirkonoxid-verstärktes Aluminiumoxid (ZTA), das die Härte von Aluminiumoxid mit etwas Zirkonoxid kombiniert, um die Zähigkeit (Widerstand gegen Risse) zu verbessern. Umgekehrt beginnt Aluminiumoxid-verstärktes Zirkonoxid (ATZ) mit Zirkonoxid und fügt Aluminiumoxid hinzu, um die Härte zu erhöhen. Diese Verbundwerkstoffe können gedruckt werden, um ein ausgewogenes Eigenschaftsprofil für Anwendungen wie Schneidwerkzeugeinsätze oder orthopädische Implantate zu erreichen. Es gibt auch Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe (CMCs), bei denen keramische Fasern (z. B. Kohlenstoff- oder SiC-Fasern) für extreme thermische Anwendungen wie Turbinenschaufeln von Düsentriebwerken eingearbeitet werden – allerdings befindet sich das Drucken von CMCs noch in einem frühen Stadium. Schließlich wird weiterhin an der Herstellung von Funktionskeramiken durch Drucken geforscht: zum Beispiel piezoelektrische Keramiken (wie Bariumtitanat oder Blei-Zirkonat-Titanat) für Sensoren oder Glaskeramiken und sogar reines Glas mittels angepasster 3D-Druckverfahren [49]. Das Spektrum der druckbaren Keramiken erweitert sich rasant mit den Fortschritten in der Materialwissenschaft.

Anwendungen in verschiedenen Branchen

Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften finden 3D-gedruckte technische Keramiken in einer Vielzahl von Branchen Verwendung. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungsbereiche und Beispiele:

- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung: Die Luft- und Raumfahrtindustrie nutzt Keramiken für Komponenten, die hohen Temperaturen und Belastungen ausgesetzt sind. 3D-gedruckte Keramiken werden verwendet, um Turbinenmotorteile, Raketendüsen, Hitzeschutzkacheln und sogar komplexe Gusskerne für die Herstellung von Metallturbinenschaufeln herzustellen [50], [51]. Da Keramiken leichter als Metalle sein können und extremen Temperaturen standhalten, sind sie ideal für Teile wie Nasenkappen oder Vorderkanten von Tragflächen bei Hyperschallfahrzeugen, die Temperaturen von über 2000 °C ausgesetzt sind. Besonders hervorzuheben ist, dass gedruckte Keramikformen und -kerne neue Designs in der Entwicklung von Düsentriebwerken ermöglicht haben – zum Beispiel nutzte Honeywell 3D-gedruckte Keramikformen, um Turbinenschaufeln zu prototypisieren und so den F&E-Zyklus erheblich zu beschleunigen [52]. In Satelliten und Verteidigungssystemen werden keramische RF-(Hochfrequenz-)Komponenten gedruckt, um die Signalqualität unter rauen Weltraumbedingungen zu verbessern [53]. Sensoren für die Luft- und Raumfahrt profitieren ebenfalls: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat einen 3D-gedruckten Zirkonia-Temperatursensor-Kopf mit nur 0,3 mm Dicke eingesetzt, der die Stabilität von Keramik bei hohen Temperaturen nutzt [54].

- Automobilindustrie: Technische Keramiken kommen in Motoren, Abgassystemen und anderen Automobilkomponenten zum Einsatz, die Hitze und Verschleiß ausgesetzt sind. Beispielsweise werden 3D-gedruckte Keramiken als Katalysatorträger (keramische Wabenstrukturen) und leichte Bremsscheiben verwendet, da sie hohe Temperaturen mit minimaler thermischer Ausdehnung bewältigen können [55]. Keramische Zündkerzenisolatoren und Kraftstoffeinspritzdüsen sind weitere Beispiele – die elektrische Isolierung und Hitzebeständigkeit von Keramik verbessert die Zuverlässigkeit im Zündsystem. Da die additive Fertigung Werkzeugbeschränkungen beseitigt, können Automobilhersteller komplexe Keramikteile viel schneller prototypisieren. Keramikteile tragen auch zur Kraftstoffeffizienz bei; z. B. ermöglichen keramische Motorkomponenten höhere Betriebstemperaturen und damit eine effizientere Verbrennung. Wie eine Branchenquelle anmerkte, „Die Widerstandsfähigkeit von Keramik gegenüber extremen Bedingungen macht sie perfekt für kritische Komponenten wie Zündkerzen, Bremsen und Sensoren“, die durch 3D-Druck ohne die teuren Werkzeuge traditioneller Methoden hergestellt werden können [56]. Dies ermöglicht schnellere Designiterationen für Hochleistungsmotoren und sogar maßgeschneiderte Teile für den Motorsport oder die Restaurierung von Oldtimern.

- Energie- und Stromerzeugung: Der Energiesektor ist auf Keramiken in Anwendungen angewiesen, die von Kraftwerken bis zu Batterien reichen. Im 3D-Druck findet sich eine bemerkenswerte Anwendung in Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs) – diese Brennstoffzellen arbeiten bei ~800 °C und verwenden keramische Elektrolyte und Elektroden. Forscher haben komplexe keramische Brennstoffzellenkomponenten im 3D-Druck hergestellt, um die Leistung zu verbessern und die Kosten zu senken [57]. In der Kernenergie werden Keramiken wie Siliziumkarbid für Brennstoffummantelungen und gedruckte Gitterstrukturen untersucht, die Strahlung und Hitze standhalten können. Gasturbinen profitieren von keramischen Kernen (zum Gießen von Schaufeln) und möglicherweise von gedruckten CMC-Bauteilen für heißere, effizientere Turbinen. Selbst im Bereich der erneuerbaren Energien findet keramische AM Anwendung: Zum Beispiel gedruckte keramische Formen zum Gießen von Motorteilen in Windturbinen oder keramische Bauteile in solarthermischen Reaktoren. Wie das Unternehmen Wunder Mold beschreibt, sind technische Keramiken „unverzichtbar in Brennstoffzellen, Kernreaktoren und sogar Solarmodulen“ und sorgen für Langlebigkeit und Leistung in diesen Systemen [58]. Die Möglichkeit, sie im 3D-Druck herzustellen, bedeutet eine schnellere Prototypenentwicklung neuer Designs – etwa neuartige Wärmetauscher oder Mikroturbinenkomponenten mit internen Kühlkanälen, die nur Keramiken aushalten können.

- Medizin & Zahnmedizin: Die Medizin hat den keramischen 3D-Druck aufgrund seiner Kombination aus biologischer Verträglichkeit und Präzision begeistert aufgenommen. Keramiken wie Zirkonia werden für Zahnersatz (Kronen, Brücken) verwendet und können nun patientenspezifisch 3D-gedruckt werden, was eine schnellere Alternative zum Fräsen bietet. In der Orthopädie werden 3D-gedruckte Knochen-Scaffolds aus Biokeramiken (Hydroxylapatit oder Tricalciumphosphat) verwendet, um Knochendefekte zu füllen und neues Knochenwachstum zu fördern [59]. Diese Scaffolds können porös und komplex gestaltet werden, wie es mit herkömmlichen Knochentransplantat-Ersatzstoffen nicht möglich ist, was die Heilung großer Knochenschäden verbessern könnte. Technische Keramiken finden sich auch in chirurgischen Instrumenten und medizinischen Geräten: zum Beispiel keramische Bohrschablonen, endoskopische Düsen oder Komponenten für MRT-Geräte (wo Metall Störungen verursachen würde). Keramiken werden geschätzt, weil sie sterilisierbar, hart und nicht reaktiv sind. Sie werden sogar in Mittelohrimplantaten und Zahnimplantaten verwendet, da sie bioinert sind. Mit 3D-Druck können Chirurgen keramische Implantate erhalten, die genau auf die Anatomie eines Patienten zugeschnitten sind – etwa ein maßgefertigter keramischer Wirbelkäfig oder ein Schädelimplantat – und so die Festigkeit der Keramik mit der Individualisierung des AM verbinden. Kurz gesagt, machen die „Festigkeit und Biokompatibilität“ von Keramiken sie ideal für Implantate und Instrumente, und die additive Fertigung ermöglicht es nun, diese Artikel schnell in individuellen Formen herzustellen [60].

- Elektronik & Halbleiter: Viele elektronische Geräte sind auf keramische Materialien zur Isolierung oder als Schaltungsträger angewiesen, und der 3D-Druck eröffnet hier neue Möglichkeiten. Technische Keramiken wie Aluminiumoxid und Aluminiumnitrid werden als elektrische Isolatoren bei Hochspannungskomponenten und als Substrate für Mikrochips und LEDs aufgrund ihrer Wärmeleitfähigkeit eingesetzt [61]. Mit 3D-Druck erstellen Ingenieure keramische Leiterplatten mit integrierten Kühlstrukturen oder ungewöhnlichen Formfaktoren. Für Hochfrequenzkommunikation (5G, Radar, Satellit) können 3D-gedruckte dielektrische Resonatoren und Antennen aus Keramik eine überlegene Leistung bieten – komplexe Geometrien können gedruckt werden, um Frequenzen auf eine Weise abzustimmen, die mit herkömmlicher Fertigung nicht möglich ist. Ein aktuelles Beispiel war der Druck einer Dualband-Keramikantenne, die Leistungssteigerungen durch die Nutzung komplexer interner Strukturen erreichte [62]. Außerdem werden im Bereich der Mikrowellen- und Vakuumelektronik keramische Bauteile wie Wellenleiter, HF-Filter und Vakuumröhrenteile gedruckt. Diese Bauteile nutzen die Stabilität von Keramik bei hohen Spannungen und Temperaturen. Die Halbleiterindustrie verwendet den keramischen 3D-Druck auch zur Herstellung von kundenspezifischen Wafer-Prozessausrüstungs-Teilen (zum Beispiel keramische Hubstifte, Düsen oder Ätzkammerkomponenten) mit schneller Lieferzeit. Insgesamt ermöglicht die additive Fertigung, elektronische Keramiken mit Geometrien zu prototypisieren und herzustellen, die elektrische Eigenschaften optimieren und gleichzeitig die erforderlichen isolierenden oder hitzebeständigen Eigenschaften beibehalten.

- Industrie & Chemische Verarbeitung: In der Schwerindustrie lösen technische Keramiken Probleme, bei denen Metalle korrodieren oder verschleißen würden. 3D-gedruckte Keramiken werden für Pumpenlaufräder, Ventilkomponenten, Düsen und Rohre verwendet, die mit korrosiven Chemikalien oder abrasiven Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Beispielsweise können säurebeständige Keramikventile für kundenspezifische Chemie-Reaktoren gedruckt werden, wodurch teure mehrteilige Baugruppen entfallen. Keramiken wie Siliziumkarbid und Aluminiumoxid zeigen eine bemerkenswerte Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel, sodass gedruckte Teile in chemischen Verarbeitungsanlagen eingesetzt werden, die Langlebigkeit erfordern [63]. Eine weitere Nische sind Verschleißteile: Fabriken können keramische Führungen, Schneider oder Extrusionsdüsen drucken, die unter hohen Verschleißbedingungen (zum Beispiel in der Textilindustrie werden keramische Ösen und Fadenführungen wegen ihrer Verschleißfestigkeit verwendet) viel länger halten als Stahl. Im Bereich Gießerei und Formguss sind 3D-gedruckte keramische Formen und Kerne (wie bereits für die Luft- und Raumfahrt erwähnt) ebenso nützlich für industrielle Gussverfahren komplexer Metallteile, da sie Zeit bei der Werkzeugherstellung sparen und Geometrien ermöglichen, die das Endprodukt verbessern. Da keine Werkzeuge benötigt werden, können Kleinserien- und Ersatzteile auf Abruf produziert werden – zum Beispiel kann eine veraltete Mischerschaufelauskleidung oder eine kundenspezifische keramische Halterung direkt aus einem CAD-Modell gedruckt werden, sodass die Wartung von Industrieanlagen möglich ist, ohne monatelang auf ein gefrästes Keramikteil warten zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technische Keramiken wirklich bereichsübergreifende Materialien sind. Von Luft- und Raumfahrtlaboren bis zu Operationssälen erstrecken sich ihre Anwendungen auf jedes Gebiet, das Materialien benötigt, die unter extremen Bedingungen wie Hitze, Verschleiß oder Biokompatibilität funktionieren müssen [64]. Die Einführung des keramischen 3D-Drucks beschleunigt die Entwicklungen in all diesen Branchen, indem sie eine schnelle und flexible Möglichkeit bietet, die Vorteile von Keramik in komplexen, maßgeschneiderten Designs zu nutzen.

Vorteile und Einschränkungen

Vorteile von 3D-gedruckten technischen Keramiken: Durch die Verbindung von Hochleistungskeramiken mit der additiven Fertigung erhalten wir eine Kombination aus Materialvorteilen und Gestaltungsfreiheit. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

- Außergewöhnliche Leistung unter extremen Bedingungen: Technische Keramiken bieten bereits eine überlegene Härte, Temperaturbeständigkeit und Korrosionsresistenz. Der 3D-Druck ermöglicht es einfach, diese Eigenschaften in effizienteren Formen zu nutzen. Ein Keramikbauteil kann dort überleben, wo Metall oder Kunststoff versagen – zum Beispiel behalten gedruckte Keramiken ihre Festigkeit bei glühend heißen Temperaturen „weit über das hinaus, was Metalle oder Polymere aushalten können“ [65], was sie für heiße Bereiche von Motoren, stark beanspruchte Oberflächen oder korrosive chemische Umgebungen unverzichtbar macht. Sie rosten oder zersetzen sich auch nicht leicht, was eine lange Lebensdauer gewährleistet (ein großer Vorteil für alles von biomedizinischen Implantaten bis zu Werkzeugen für die Öl- und Gasförderung in großer Tiefe).

- Komplexe Geometrien und Individualisierung: Vielleicht ist der größte Vorteil die eingeführte Gestaltungsfreiheit. Ohne Formen oder Schneidwerkzeuge sind komplizierte innere Kanäle, Gitterstrukturen zur Gewichtsreduzierung und patienten- oder missionsspezifische Formen möglich. Das bedeutet, dass Ingenieure Bauteile für die Leistung optimieren können – z. B. Gitterstrukturen zur Gewichtsreduzierung oder maßgeschneiderte interne Kühlkanäle in einer Turbinenschaufelform [66], [67]. Individuelle Einzelstücke (wie ein Implantat, das aus dem CT-Scan eines Patienten gefertigt wird) werden wirtschaftlich machbar. Wie ein Branchenexperte anmerkte, können 3D-Druckverfahren sogar „die Eigenschaften von Keramiken verbessern“, indem sie Designs ermöglichen, die das Verhalten der Keramik verbessern (zum Beispiel eine gleichmäßigere Spannungsverteilung oder bisher unerreichbare kleine Merkmale) [68].

- Schnelles Prototyping und kürzere Entwicklungszyklen: Die additive Fertigung verkürzt die Vorlaufzeiten erheblich. Die Entwicklung traditioneller Keramikbauteile konnte Monate oder Jahre dauern (einschließlich der Herstellung von Formen und mehrerer Bearbeitungsdurchläufe) [69]. Im Gegensatz dazu kann ein Design innerhalb von Tagen oder Wochen gedruckt und sofort getestet werden. Das Beispiel von Honeywell ist bezeichnend: Anstatt 1–2 Jahre für neue gegossene Turbinenschaufeln zu benötigen, druckten sie keramische Formen im 3D-Druck und erhielten Testschaufeln in weniger als 2 Monaten [70]. Eine Designiteration ist so einfach wie das Anpassen der CAD-Datei und erneutes Drucken, anstatt eine komplette Produktionslinie umzurüsten. Diese Agilität ist besonders in der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizintechnik von Vorteil, wo Entwicklungszeiten und Innovation Hand in Hand gehen.

- Kein Werkzeugbau und weniger Abfall: Da beim 3D-Druck Teile direkt aus einem digitalen Modell aufgebaut werden, entfällt teures tooling (molds or dies) [71], [72]. Das senkt nicht nur die Kosten bei kleinen bis mittleren Stückzahlen, sondern ermöglicht auch die wirtschaftliche Herstellung von Geometrien, die zuvor nicht formbar waren. Zudem sind viele keramische AM-Verfahren relativ materialeffizient – ungenutztes Pulver kann beim Binder Jetting recycelt werden, und beim Extrusions-/Pastendruck wird nur das benötigte Material verwendet. Das kann zu weniger Materialabfall führen als die subtraktive Bearbeitung von Keramik, bei der viel Material abgeschliffen und oft fehlerhafte Versuche entsorgt werden. Auch der Nachhaltigkeitsfaktor verbessert sich: Es wird nur das produziert, was benötigt wird, und zwar dort, wo es gebraucht wird (da digitale Designs weltweit an Drucker gesendet werden können), was potenziell den CO2-Fußabdruck durch Versand oder Überproduktion von Ersatzteilen reduziert.

- Mechanische, thermische und chemische Vorteile: Die gedruckten Teile übernehmen die natürlichen Vorteile moderner Keramiken: extreme Härte und Verschleißfestigkeit (ideal für Schneidwerkzeuge und Lager), hohe Druckfestigkeit und oft eine geringere Dichte als Metalle (zum Beispiel sind Siliziumnitrid-Teile stark, aber viel leichter als Stahl). Sie können auch gute elektrische Isolatoren sein – nützlich für den Druck maßgeschneiderter Hochspannungskomponenten oder Antennensubstrate. Einige Keramiken wie Aluminiumnitrid bieten eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass ein gedruckter AlN-Kühlkörper Elektronik effektiv kühlen und gleichzeitig elektrisch isolierend wirken kann [73]. Biokompatibilität ist ein weiterer Pluspunkt bei Materialien wie Zirkonia oder Hydroxylapatit; gedruckte Implantate korrodieren nicht und lösen keine Reaktionen im Körper aus, wie es bei manchen Metallen der Fall sein kann.

Trotz dieser Vorteile gibt es noch Einschränkungen und Herausforderungen, die beim 3D-Druck von Keramik zu beachten sind:

- Sprödigkeit und Bruchrisiko: Alle Keramiken sind in gewissem Maße spröde – sie besitzen keine Duktilität und können bei Stoß- oder Zugbelastungen brechen. Diese grundlegende Materialeigenschaft bedeutet, dass Konstrukteure Spannungskonzentrationen berücksichtigen und Designs vermeiden müssen, bei denen ein Keramikteil hohen Zug- oder Stoßbelastungen ausgesetzt wäre. Während bestimmte Formulierungen wie Zirkonia zäher sind, erreichen sie dennoch bei weitem nicht die Duktilität von Metallen. Forscher arbeiten aktiv daran, die Bruchzähigkeit von gedruckten Keramiken zu verbessern und sogar eine „verbesserte Duktilität“ durch Anpassung der Mikrostrukturen zu erreichen [74]. Bis solche Durchbrüche jedoch erzielt werden, bedeutet die Sprödigkeit, dass beispielsweise ein Keramikteil schützende Designelemente benötigen kann (wie Abrundungen zur Reduzierung scharfer Ecken) oder für hochdynamische Belastungsszenarien nicht geeignet ist.

- Schrumpfung und Verzug: Wie bereits erwähnt, führt der Sinterschritt zu einer erheblichen Schrumpfung (oft 15–30 % des Volumens), was zu Verzug oder Maßungenauigkeiten führen kann, wenn die Schrumpfung nicht vollkommen gleichmäßig erfolgt. Enge Toleranzen zu erreichen ist schwierig – typischerweise kann ein gedrucktes Keramikteil unvorhersehbar schrumpfen, sodass eine Kalibrierung oder sogar eine iterative Skalierung des Drucks erforderlich ist, um die richtige Endgröße zu erhalten. Verzug oder Verzerrung ist besonders problematisch bei größeren Teilen oder ungleichmäßigen Geometrien. Innovationen wie der Einsatz spezieller anorganischer Binder können helfen, die Schrumpfung zu reduzieren, indem sie Asche hinterlassen oder durch Reaktion eine stabile Phase bilden [75], aber das erhöht die Komplexität. Rissbildung kann auch während des Entbinderns/Sinterns auftreten, wenn der Heizplan nicht sorgfältig gesteuert wird, um die Binder langsam und gleichmäßig auszubrennen [76]. Daher kann die Ausbeute an perfekten Teilen ein Problem sein – einige Drucke können im Ofen reißen, was die Gesamteffizienz des Prozesses verringert.

- Oberflächenbeschaffenheit und Präzision: Während Verfahren wie SLA und Inkjet eine sehr feine Auflösung bieten, ergeben andere wie Binder Jetting und Extrusion rauere Oberflächen und weniger Details. Ein im Binder-Jetting-Verfahren hergestelltes Keramikteil hat oft eine körnige Textur und erfordert ein nachträgliches Sintern, das Kanten abrunden kann. Um eine glatte, hochpräzise Oberfläche zu erreichen, sind oft Nachbearbeitungsschritte wie Schleifen oder Polieren erforderlich, was arbeitsintensiv ist (Keramik kann in der Regel nur mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden). Kleine Details können nach dem Sintern verloren gehen oder verzerrt werden, wenn sie unterhalb der Auflösungsgrenze liegen oder zu filigran sind, um das Entfernen des Binders zu überstehen. Stützstrukturen beim SLA-Druck können Makel hinterlassen, die entfernt werden müssen. Daher sind für Anwendungen, die höchste Präzision oder eine spiegelglatte Oberfläche erfordern (z. B. bestimmte optische Komponenten), oft zusätzliche Nachbearbeitungsschritte nötig, was Zeit und Kosten erhöht.

- Ausrüstung und Produktionskosten: Die fortschrittliche Natur des keramischen 3D-Drucks bedeutet, dass die Ausrüstung teuer sein kann. Industrielle Keramikdrucker (SLA, Inkjet) und Öfen, die hohe Temperaturen erreichen, sind eine erhebliche Investition und beschränken diese Technologie oft auf spezialisierte Unternehmen oder Forschungslabore. Wie bereits erwähnt, kann eine keramische SLA-Maschine hunderttausende Dollar [77] kosten. Auch die Materialkosten sind nicht unerheblich: Keramikpulver müssen sehr fein und von hoher Reinheit sein, und im Fall von proprietären Harzen oder Bindemitteln können sie pro Kilogramm teuer sein. Darüber hinaus sind die Produktionsraten noch nicht so schnell wie bei einigen traditionellen Methoden für große Stückzahlen – 3D-Druck eignet sich typischerweise für Prototypen oder Kleinserien, während die Massenproduktion von Millionen einfacher Keramikteile (wie Zündkerzenisolatoren) mit herkömmlichem Pressen und Brennen möglicherweise immer noch günstiger ist. Allerdings ändern sich diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, da Drucker schneller werden und mehr Unternehmen keramische AM übernehmen, was die Kosten senkt.

- Wissens- und Designbeschränkungen: Das Design für keramische AM erfordert Fachwissen. Nicht alle Formen, die in Polymer oder Metall gedruckt werden können, sind in Keramik realisierbar, da es zu Schrumpfung nach dem Brennen und zu Stützstrukturen kommen muss. Beispielsweise ist das Drucken einer vollständig geschlossenen Hohlkugel aus Keramik problematisch, weil das lose Stützmaterial im Inneren nicht entfernt werden kann und das Teil beim Brennen aufgrund innerer Spannungen wahrscheinlich reißen würde. Ingenieure müssen überlegen, wo sie Stützstrukturen platzieren (insbesondere bei SLA) und wie sich die Geometrie beim Sintern verhält. Es gibt auch die Herausforderung der Parameteroptimierung – jedes keramische Material erfordert möglicherweise Anpassungen bei Schichtdicke, Aushärtetiefe (bei SLA), Extrusionsgeschwindigkeit oder Bindemittelsättigung, um gute Ergebnisse zu erzielen [78]. Das Feld entwickelt noch Best Practices, und es gibt weniger angesammeltes Know-how im Vergleich zu Metall- oder Polymer-AM. Daher gibt es für neue Anwender eine Lernkurve.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 3D-Druck die enormen Vorteile technischer Keramiken erschließt – er ermöglicht Hochleistungsteile mit komplexen Designs –, aber er bringt auch eine Reihe von Einschränkungen mit sich. Zu den aktuellen Einschränkungen gehören die inhärente Sprödigkeit von Keramiken, die Schwierigkeit, perfekte Genauigkeit aufgrund von Schrumpfung zu erreichen, Herausforderungen bei der Oberflächenbeschaffenheit sowie die hohen Kosten und der erforderliche Fachkenntnisstand. Viele dieser Herausforderungen werden derzeit durch Forschung und Innovation in der Industrie aktiv angegangen. Mit der Reifung der Technologie erwarten wir verbesserte Prozesse (z. B. In-situ-Überwachung zur Steuerung der Schrumpfung oder neue Bindemittel zur Erhöhung der Festigkeit), die diese Einschränkungen verringern und die Nutzung von keramischer AM weiter ausweiten werden.

Neueste Innovationen und Nachrichten (2024–2025)

In den letzten zwei Jahren gab es bedeutende Durchbrüche im keramischen 3D-Druck, wobei Unternehmen und Forscher die Grenzen des Machbaren verschieben. Hier sind einige Highlights der jüngsten Fortschritte, Ankündigungen und Forschungsergebnisse (2024–2025):

- Jettriebwerk-Prototyping – Honeywells 3D-gedruckte Turbinenschaufel-Formen (2024): Im Mai 2024 gab Honeywell Aerospace bekannt, dass das Unternehmen 3D-gedruckte Keramikformen zur Herstellung von Turbofan-Triebwerksschaufeln der nächsten Generation einsetzt [79]. Turbinenschaufeln erfordern typischerweise komplexe Keramikkerne und -formen für das Feingussverfahren, deren Entwicklung traditionell bis zu 1–2 Jahre dauert. Im Gegensatz dazu nutzte Honeywell einen Keramikdrucker mit Vat-Photopolymerisation (MOVINGLight-Technologie von Prodways), um diese Formen direkt in einem hochauflösenden Keramikharz zu drucken [80]. Dadurch wurde der Prototypen-Produktionszyklus auf nur noch 7–8 Wochen verkürzt, was wesentlich schnellere Tests und Iterationen ermöglichte [81]. Mike Baldwin, Principal R&D Scientist bei Honeywell, betonte, dass die additive Fertigung es ihnen ermöglichte, „vom Design, Form drucken, gießen, testen“ innerhalb weniger Wochen zu gehen und dann das Design schnell anzupassen und eine weitere Form zu drucken – ein Prozess, der potenziell Millionen Dollar an Entwicklungskosten spart [82]. Dies ist einer der ersten bekannten Fälle, in denen ein großer Triebwerkshersteller keramische AM für kritische Triebwerkskomponenten nutzt. Es zeigt, wie der 3D-Druck die Luft- und Raumfahrt-F&E transformiert, und unterstreicht das Vertrauen, dass die gedruckten Formen die strengen Qualitätsanforderungen für das Gießen von Superlegierungen erfüllten [83].

- Industriepartnerschaften für Skalierung – SINTX und Prodways (2024): In einer weiteren Entwicklung im Jahr 2024 gab das Unternehmen für Hochleistungskeramik SINTX Technologies eine Partnerschaft mit dem 3D-Druckerhersteller Prodways bekannt, um eine „umfassende Lösung“ für den keramischen 3D-Druck zu schaffen, insbesondere für Gussanwendungen [84]. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt SINTX seine Expertise im Bereich keramischer Werkstoffe (sie haben mehrere druckbare keramische Harze und Pulver entwickelt) Prodways und dessen Kunden zur Verfügung [85]. Ann Kutsch, Geschäftsführerin des SINTX-Standorts in Maryland, wies darauf hin, dass ihr Team 6 Jahre Erfahrung mit Prodways-Druckern hat und bereits mehrere Harzformulierungen und Designs kommerzialisiert hat; sie erwartet, dass eine formelle Partnerschaft „zu bahnbrechenden Entwicklungen und neuartigen Lösungen führen wird“ für Kunden [86]. Bemerkenswert ist, dass SINTX vom Prototyping in die tatsächliche Produktion übergegangen ist – seit 2024 bieten sie 3D-gedruckte Bauteile aus Aluminiumoxid, Zirkonoxid und Siliziumoxid-Keramiken an und haben sogar eine mehrjährige Liefervereinbarung mit einem großen Luft- und Raumfahrtunternehmen abgeschlossen [87]. Diese Partnerschaft zeigt beispielhaft, wie sich die Branche organisiert: Druckerhersteller tun sich mit Materialexperten zusammen, um Endanwendern einen vollständigen Workflow (Materialien, Prozessparameter und Support) zu bieten, damit sie die keramische AM erfolgreich einführen können.

- KI und Automatisierung – 3DCerams „CERIA“-System (2025): Das französische Unternehmen 3DCeram, ein Pionier bei keramischen SLA-Druckern, stellte 2025 ein KI-gesteuertes Prozesskontrollsystem namens CERIA vor. Berichten zufolge erhöht die CERIA-KI-Lösung die Ausbeute und Skalierbarkeit des keramischen 3D-Drucks, indem sie Druckparameter automatisch anpasst und Probleme in Echtzeit erkennt [88]. Die großindustrielle Produktion von Keramik war bisher schwierig, da es zu Schwankungen bei Drucken und Sinterergebnissen kam; eine KI-Überwachungslösung kann Fehler (wie verzogene oder fehlerhafte Drucke) deutlich reduzieren und die gesamte Produktionslinie optimieren. Dieser Vorstoß in Richtung Automatisierung und intelligente Fertigung zielt darauf ab, die keramische AM von einem Nischen-Prototyping-Werkzeug zu einer zuverlässigen Technik für die Massenproduktion zu machen. Durch die Integration von KI will 3DCeram eine gleichbleibend hohe Qualität auch bei steigenden Bauteilgrößen und -stückzahlen erreichen, was laut Branchenberichten eine „neue Ära“ für den keramischen 3D-Druck darstellt [89].

- Konferenzen und Zusammenarbeit – AM Ceramics 2025 (Wien): Die AM Ceramics 2025 Konferenz, die im Oktober 2025 in Wien stattfand, hob den rasanten Fortschritt und das wachsende Interesse im Bereich [90] hervor. Organisiert von Lithoz (einem führenden Unternehmen für keramischen 3D-Druck), versammelte sie Experten aus Forschung und Industrie, um Durchbrüche zu teilen. Besonders hervorzuheben ist, dass das Programm Vorträge über die Verbindung von traditionellem Gießen mit AM enthielt (Safran Tech diskutierte, wie gedruckte Keramiken die Gießmethoden in der Luft- und Raumfahrt verändern könnten), über neue Materialien wie 3D-gedrucktes fused silica glass (von Glassomer) und über miniaturisierte hochpräzise Keramikbauteile für Quantentechnologie (Ferdinand-Braun-Institut) [91]. Sogar CERN präsentierte den Einsatz von 3D-gedruckten Keramiken für das Wärmemanagement in Teilchendetektoren [92]. Lithoz-CEO Dr. Johannes Homa eröffnete die Veranstaltung mit einer Würdigung des Wachstums der Branche: „Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie die keramische 3D-Druckindustrie wächst, angetrieben von so vielen brillanten Köpfen, die alle die Regeln der Keramik neu schreiben“ [93]. Dieses Gefühl unterstreicht die kollaborative Atmosphäre – Wissenschaft und Industrie kommen zusammen, um Herausforderungen wie die Skalierung der Produktion, die Verbesserung von Materialien (es wurde über neuartige keramische Verbundstoffe gesprochen) und die Erweiterung der Anwendungen von Luft- und Raumfahrtlaboren bis hin zu Operationssälen zu lösen [94]. Dass die 10. Ausgabe der Konferenz an der TU Wien stattfand, zeigt auch, wie weit die keramische AM in einem Jahrzehnt gekommen ist – von einer Kuriosität zu einem dynamischen Feld mit eigenem Forum.

- Forschungsdurchbrüche – Origami-Keramik und biomedizinische Fortschritte: An der Forschungsfront berichten Universitäten von kreativen Fortschritten. So entwickelte ein Team der University of Houston (2024) einen „von Origami inspirierten“ Ansatz, um faltbare Keramikstrukturen im 3D-Druck herzustellen, die sich biegen lassen, ohne zu brechen – eine bemerkenswerte Entwicklung angesichts der Sprödigkeit von Keramik [95] [96]. Durch die Verwendung eines Miura-ori-Origami-Musters im Druckdesign zeigten sie, dass eine Keramikstruktur unter Druck flexibel sein kann, was auf zukünftige Keramikbauteile mit verbesserter Zähigkeit oder Stoßdämpfung hindeutet. In der biomedizinischen Forschung demonstrierte ein Team von Caltech/U. of Utah eine Form des ultraschallgeführten In-vivo-Drucks (2025) – auch wenn dabei nicht direkt Keramik gedruckt wurde, sehen sie die Möglichkeit, eines Tages Hydroxylapatit oder andere Biokeramiken direkt an einer Verletzungsstelle im Körper zu deponieren [97]. Und im Bereich des Knochengewebe-Engineerings haben Forscher in Australien und China mithilfe von Digital Light Processing (DLP)-Druckern keramische Knochengerüste mit Gyroid-Gittern und sogar Verbund-Biogläsern hergestellt, um schwierige Knochendefekte zu behandeln [98]. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass keramische AM nicht nur für Luft- und Raumfahrt und Industrie relevant ist – sie steht auch kurz davor, das Gesundheitswesen auf lebensverändernde Weise zu beeinflussen.

- Kommerzielle Produkteinführungen: Mehrere Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren neue keramische 3D-Drucker oder Materialien auf den Markt gebracht. Zum Beispiel brachte AON Co. (Korea) Ende 2023 den ZIPRO-Drucker auf den Markt, der sich auf hochpräzise Dental- und Schmuckkeramik konzentriert [99]. Formlabs (bekannt für Polymerdrucker) stieg durch die Übernahme von Admatec und die Einführung eines aktualisierten Admaflex 130-Druckers in den Keramikbereich ein und ermöglichte so einen breiteren Zugang zum keramischen DLP-Druck. Auch Material-Startups haben verbesserte keramische Harze eingeführt – Tethon 3D beispielsweise brachte 2024 neue Formulierungen von keramischem Photopolymerharz auf den Markt, sodass gängige SLA-Drucker nach einem Sinterschritt Keramikteile herstellen können. Unterdessen gab XJet Fortschritte bei funktionaler keramischer Elektronik bekannt; eine gemeinsame Forschung mit XJets NanoParticle Jetting demonstrierte eine 3D-gedruckte Dualband-Antenne, die bei bisher unerreichten 5G-Frequenzen arbeitet und die Leistungsfähigkeit von Keramik in der Hochfrequenztechnik zeigt [100]. Diese Produkt- und Materialeinführungen deuten auf einen reifenden Markt hin: Immer mehr Anbieter bieten Lösungen an, und etablierte AM-Unternehmen investieren in Keramik als Wachstumsbereich.

(Für weiterführende Informationen und Quellenangaben: siehe die Honeywell-Story im TCT Magazine [101], die SINTX-Partnerschaftsnachrichten auf 3DPrintingIndustry [102] und die Berichterstattung über AM Ceramics 2025 [103], neben weiteren Referenzen.)

Expertenkommentar

Führende Persönlichkeiten im Bereich technischer Keramiken und der additiven Fertigung haben ihre Begeisterung über die transformative Wirkung des 3D-Drucks auf dieses einst traditionelle Feld geäußert. Hier sind einige aufschlussreiche Zitate von Branchenexperten und Forschern:

- Dr. Johannes Homa, CEO von Lithoz (Pionier im keramischen 3D-Druck): Auf der AM Ceramics 2025-Konferenz blickte Dr. Homa auf das Wachstum der Branche im letzten Jahrzehnt zurück. „Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie die keramische 3D-Druckindustrie wächst, angetrieben von so vielen brillanten Köpfen, die alle die Regeln der Keramik neu schreiben“, sagte er und betonte, wie Beiträge von Forschern und Unternehmen weltweit aus einer neuartigen Technik ein robustes, hochmodernes Feld gemacht haben [104]. Er stellte fest, dass sich die Konferenz zu einer Plattform für Vordenker entwickelt hat, was darauf hindeutet, dass keramische AM nun eine starke Gemeinschaft hat, die sie vorantreibt. Dieser Kommentar unterstreicht die kollaborative Innovation – Materialwissenschaftler, Ingenieure und Branchenakteure fordern gemeinsam die alten Grenzen der Keramik (wie Form und Zähigkeit) heraus und finden durch 3D-Druck neue Anwendungen.

- Mike Baldwin, leitender F&E-Wissenschaftler bei Honeywell Aerospace: In Bezug auf den Einsatz von 3D-gedruckten Keramikformen für Turbinenschaufeln betonte Baldwin den bahnbrechenden Einfluss auf die Entwicklungsgeschwindigkeit. „Mit dem herkömmlichen Feingussverfahren kann es 1–2 Jahre dauern, die für den Entwicklungsprozess benötigten Turbinenschaufeln herzustellen“, erklärte er, während sie mit 3D-Druck innerhalb von zwei Monaten entwerfen, drucken, gießen und testen konnten [105]. Wenn eine Designänderung erforderlich ist, „können wir sie elektronisch ändern und in etwa sechs Wochen eine weitere Schaufel erhalten“, sagte Baldwin [106]. Dieses Zitat spricht für die Flexibilität und Agilität, die die additive Fertigung mit sich bringt. Für einen Ingenieur ist es revolutionär, Hardware so schnell iterieren zu können, wie man ein CAD-Modell ändern kann – es entfallen lange Wartezeiten und es wird eine schnelle Annäherung an das beste Design ermöglicht. Baldwin erwähnte außerdem, dass durch diesen Ansatz potenziell „mehrere Millionen Dollar“ an Entwicklungskosten eingespart werden konnten [107], und wies darauf hin, dass es neben den technischen Vorteilen auch eine starke wirtschaftliche Argumentation für keramische AM in hochwertigen Anwendungen gibt.

- Ann Kutsch, Geschäftsführerin, SINTX Technologies (Expertin für Biokeramik): Über die Bildung einer Partnerschaft mit Prodways hob Ann Kutsch die umfassende Erfahrung von SINTX im Keramikdruck und den Optimismus für Durchbrüche hervor. „Unser hervorragendes Ingenieurteam verfügt über 6 Jahre Erfahrung mit Prodways-Druckern… Ich erwarte, dass eine formellere Partnerschaft zu einigen bahnbrechenden Entwicklungen und neuartigen Lösungen für all unsere Kunden führen wird“, sagte sie in einer Pressemitteilung [108]. Kutschs Sichtweise zeigt, wie Unternehmen nun ihr Fachwissen bündeln, um die verbleibenden Herausforderungen in der keramischen AM anzugehen (wie Skalierung und Erschließung neuer Märkte). Als Spezialistin für medizinische und technische Keramik sieht SINTX im 3D-Druck eine Möglichkeit, neue Materialien und Designs zu kommerzialisieren, die zuvor nur im Labor existierten. Ihre Verwendung von „bahnbrechenden Entwicklungen“ deutet darauf hin, dass wir mit bedeutenden technischen Verbesserungen und anwendungsspezifischen Lösungen aus solchen Kooperationen rechnen können.

- Boris Dyatkin, Materialforschungsingenieur, U.S. Naval Research Laboratory: Aus der F&E-Perspektive bot Dr. Dyatkin eine Sichtweise eines Materialwissenschaftlers darauf, warum 3D-Druck für Keramiken so wertvoll ist. Mit einem 3D-Drucker, „erhält man im Grunde mehr Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich der Art der herstellbaren Keramik“, erklärte er in einem Interview [109]. Er bezog sich auf die Arbeit des NRL zum Drucken von feuerfesten Karbidkeramiken für Hyperschallfahrzeuge, bei der der Druck es ermöglichte, Formen zu schaffen, die mit herkömmlichen Pressverfahren nicht möglich sind [110]. Dieses Zitat bringt ein zentrales Gefühl in der Forschungsgemeinschaft zum Ausdruck: Additive Fertigung repliziert nicht nur das, was zuvor gemacht wurde, sondern ermöglicht völlig neue Arten von Keramikbauteilen. Wissenschaftler können jetzt Mikrostrukturen, Zusammensetzungsgradienten oder komplexe Geometrien entwerfen und tatsächlich herstellen, was neue Forschungswege in der Keramikforschung eröffnet. Dyatkins Kommentar deutet auch auf die Fähigkeit hin, die Zusammensetzung schnell anzupassen oder zu verändern (zum Beispiel das Drucken verschiedener Keramik-Metall-Mischungen) – viel einfacher als mit herkömmlichen Verfahren.

- Vincent Poirier, CEO von Novadditive (Keramik-Dienstleister): In einem Interview über die transformative Wirkung des 3D-Drucks auf Keramiken stellte Vincent Poirier fest, dass additive Verfahren „die Eigenschaften von Keramiken verbessern“ können, indem sie Designs mit komplexen Geometrien und kleineren Strukturen ermöglichen, die zuvor unerreichbar waren [111]. Er nannte Beispiele dafür, wie ein richtig gestaltetes, 3D-gedrucktes Keramikteil ein traditionell hergestelltes übertreffen kann – etwa können interne Gitterstrukturen ein Teil leichter machen und dennoch die Festigkeit erhalten, oder maßgeschneiderte Kühlkanäle können ein Teil im Betrieb kühler halten und so dessen Lebensdauer verlängern. Poiriers Unternehmen arbeitet mit Dental- und Industriekunden, und er betonte, dass der 3D-Druck von Keramiken zwar noch nicht gerade günstig ist, aber einen Mehrwert in der Leistung bietet, der die Kosten oft rechtfertigt [112]. Diese Sichtweise, von jemandem, der keramische AM-Dienstleistungen anbietet, unterstreicht, dass die Einführung der Technologie durch die einzigartigen Lösungen vorangetrieben wird, die sie bietet, und nicht allein durch die Kosten. Mit zunehmender Reife der Technologie werden die Kosten sinken, aber schon jetzt, wenn ein technisches Problem nur durch Keramik gelöst werden kann, ist der 3D-Druck oft der einzige praktikable Weg, das benötigte präzise Teil zu erhalten.

Zusammen genommen zeichnen diese Expertenstimmen das Bild eines aufstrebenden Fachgebiets: Es herrscht Begeisterung über die neue Gestaltungsfreiheit und die Problemlösungskompetenz, die der keramische 3D-Druck mit sich bringt. Branchenführer sehen echte wirtschaftliche und technische Vorteile, Forscher sind begeistert davon, die Materialgrenzen zu verschieben, und die Community teilt aktiv Wissen, um verbleibende Herausforderungen zu überwinden. Der Ausdruck „die Regeln der Keramik neu schreiben“, den Dr. Homa verwendet hat, ist sehr treffend – die additive Fertigung verändert unsere Denkweise beim Entwerfen mit Keramik, und diese Experten unterstreichen, dass eine neue Ära für technische Keramik gerade erst beginnt.

Zukünftige Perspektiven

Die Zukunft des 3D-Drucks in der technischen Keramik sieht äußerst vielversprechend aus, mit Erwartungen an weiteres Wachstum, technologische Verbesserungen und eine breitere Akzeptanz in verschiedenen Branchen. Wenn wir in die nächsten 5–10 Jahre blicken, sind hier einige erwartete Entwicklungen und potenzielle Umbrüche in diesem Bereich:

- Hochskalierung und Industrialisierung: Ein wichtiger Trend wird die Skalierung der keramischen AM von Prototypen- und Kleinserienfertigung hin zur echten industriellen Produktion sein. Das bedeutet schnellere Drucker, größere Bauvolumen und automatisierte Arbeitsabläufe. Erste Schritte in diese Richtung sehen wir bereits mit KI-gesteuerter Prozesskontrolle (wie 3DCerams CERIA) und Konferenzen, die die Skalierung vom Pilot- zur Produktionsebene betonen [113]. Ab 2025 und darüber hinaus kann man mit Druckern rechnen, die größere Keramikbauteile (z. B. komplette mehrzentimeter große Turbinenkomponenten oder große Isolatorformen) zuverlässig herstellen können. Unternehmen wie Lithoz haben Maschinen im Großformat eingeführt (z. B. die CeraMax Vario V900 für große Teile) und Mehrmaterialdrucker [114]. Der Einsatz von Robotik für das Handling der Teile während Entbinderung und Sintern könnte ebenfalls den Durchsatz verbessern. Letztlich ist die Vision eine keramische „Druckfarm“, die Hochleistungsteile produziert, ähnlich wie heute Kunststoffteile gedruckt werden – und einige Experten glauben, dass wir dieses Ziel erreichen werden, sobald Prozessstabilität und Geschwindigkeit weiter steigen.

- Materialinnovationen – Über die Klassiker hinaus: Wir werden wahrscheinlich eine Erweiterung der verfügbaren Materialien sehen, einschließlich mehr Verbundwerkstoffe und funktionaler Keramiken. Es wird weiterhin an Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen (CMCs) geforscht, die gedruckt werden können und Keramiken mit Fasern für extreme Zähigkeit kombinieren (nützlich in Triebwerken der Luft- und Raumfahrt). Ein weiteres Gebiet sind funktional gradierte Materialien – zum Beispiel ein Bauteil, das von einer Keramik zur anderen oder von Keramik zu Metall über sein Volumen hinweg übergeht. Additive Verfahren ermöglichen eine solche Gradierung einzigartig, indem das Material während des Aufbaus variiert wird. Bis 2030 könnten wir Drucker haben, die ein Bauteil mit Metallkern und keramischer Oberfläche oder einen Gradienten von Aluminiumoxid zu Zirkonoxid drucken können, um die Eigenschaften jedes Abschnitts optimal zu nutzen. Konvergenz von Glas und Keramik ist ein weiteres Zukunftsfeld: Technologien wie das gedruckte Glas von Glassomer (im Wesentlichen Silika, also eine Keramik) deuten darauf hin, dass zukünftige Maschinen optische Glaskomponenten mit hoher Präzision drucken könnten [115], was Anwendungen in Optik und Photonik eröffnet. In der Elektronik könnten druckbare Keramiken mit hoher Permittivität oder piezoelektrische Keramiken die bedarfsgerechte Herstellung von Sensoren und Schaltkreiskomponenten ermöglichen. All diese Materialinnovationen werden die Möglichkeiten der keramischen AM erheblich erweitern.

- Verbesserte mechanische Eigenschaften: Ein zentrales Forschungsziel ist es, die traditionelle Sprödigkeit von Keramiken zu überwinden. Auch wenn Keramiken sich nie wie duktile Metalle verhalten werden, gibt es Strategien, sie schadenstoleranter zu machen. Nano-engineerte Mikrostrukturen, Verstärkung durch Whisker oder Fasern und neue Sintertechniken (wie Funkenplasma- oder Mikrowellensintern) könnten auf gedruckte Bauteile angewendet werden, um die Zähigkeit zu erhöhen. Die Origami-Keramik-Forschung der University of Houston, bei der geometrisches Falten Flexibilität verlieh [116], ist ein kreativer Ansatz. Ein anderer Ansatz ist die Verwendung von Nanopartikel-Bindung – kleinere Partikel können bei niedrigeren Temperaturen gesintert werden, was möglicherweise Schrumpfung und Defekte reduziert. Tatsächlich sind Experten optimistisch: Wie ein Bericht feststellte, arbeiten Forscher daran, „höhere Bindungsenergie und verbesserte Duktilität“ in fortschrittlichen Keramiken zu erreichen, um deren strukturelle Nutzung zu erweitern [117]. Wenn in Zukunft eine gedruckte Keramik sich leicht verformen kann, anstatt zu zerspringen (selbst wenn dies durch gezielt eingebrachte Mikrorisse oder innere Strukturen geschieht, die Energie aufnehmen), wäre das ein Wendepunkt – plötzlich könnten Keramiken in kritischen, tragenden Anwendungen wie Automotoren oder Infrastrukturbauteilen eingesetzt werden, ohne Angst vor plötzlichem Versagen.

- Kostenreduzierung und Zugänglichkeit: Mit zunehmender Verbreitung wird erwartet, dass die Kosten für das keramische Drucken sinken. Mehr Wettbewerb unter Druckerherstellern (wir haben Anbieter aus Frankreich, Österreich, Israel, China usw. gesehen) und Materiallieferanten wird die Preise für Maschinen und Verbrauchsmaterialien senken. Dadurch wird die Technologie für mehr Unternehmen zugänglich, einschließlich mittelständischer Hersteller und Forschungslabore. Es könnten einige Desktop-Lösungen entstehen – zum Beispiel spezialisierte Filamente oder Harz-Kits, die es Standard-3D-Druckern ermöglichen, Keramikteile herzustellen (ähnlich wie einige Labore heute Consumer-Drucker für Keramik modifizieren). Mit sinkenden Kosten werden auch Ausbildung und Schulung verbessert, sodass das Know-how an eine neue Generation von Ingenieuren weitergegeben wird. Wir könnten Universitätskurse sehen, die sich speziell mit Designprinzipien der additiven Fertigung von Keramik beschäftigen, was mehr Fachkräfte hervorbringt und die Innovation weiter beschleunigt.

- Integration mit traditioneller Fertigung: Anstatt konventionelle keramische Formgebungsverfahren vollständig zu ersetzen, wird der 3D-Druck mit ihnen integriert werden. Ein wahrscheinliches Szenario sind hybride Prozesse – zum Beispiel die Verwendung von 3D-gedruckten Keramikkernen in traditionell gegossenen Bauteilen oder das Drucken eines komplexen Abschnitts eines Teils, der dann auf einen größeren, traditionell hergestellten Körper aufgebrannt wird. Ein weiteres Beispiel ist Reparatur: Anstatt ein komplett neues Teil herzustellen, könnte ein beschädigtes Keramikbauteil teilweise neu gedruckt werden, um fehlende Abschnitte wiederherzustellen (es gibt Forschung zur Direktreparatur von Keramik). Im Gussbereich erwarten wir, dass mehr Gießereien gedruckte Keramikformen übernehmen, wie es Honeywell getan hat, was den Werkzeugbau verändert, aber weiterhin traditionelles Gießen für das Metall nutzt. Diese Hybridisierung ermöglicht es etablierten Industrien, die additive Fertigung schrittweise zu übernehmen, ohne alles umstellen zu müssen. Es ist vergleichbar damit, wie Metall-AM zur Herstellung von Formen für das Spritzgießen von Kunststoffteilen verwendet wird – bei Keramik werden gedruckte Kerne und Formen in Gießereien und zur Herstellung komplexer Formen, die dann mit einfacheren Keramikstücken verbunden werden, üblich werden.

- Neue Anwendungen und Marktwachstum: Mit der Reifung der Technologie werden völlig neue Anwendungen für technische Keramiken entstehen, einige vielleicht sogar im Konsumgütermarkt. Man könnte sich maßgeschneiderte Luxusgüter vorstellen – z. B. individuell 3D-gedruckte Keramik-Uhrengehäuse oder Schmuck mit filigranen Gitterstrukturen (Keramik kann sehr schön und hautfreundlich sein). Der Trend zur Miniaturisierung der Elektronik könnte die Nachfrage nach 3D-gedruckten keramischen Substraten mit eingebetteten Schaltkreisen für Wearables oder IoT-Geräte ankurbeln, die Hitze oder Bioflüssigkeiten standhalten müssen. Im medizinischen Bereich könnten patientenspezifische Implantate (wie Schädel- oder Kieferimplantate) direkt im Krankenhaus gedruckt werden, sofern die regulatorischen Rahmenbedingungen dies erlauben – die ersten Schritte in diese Richtung werden bereits mit Metallimplantaten gemacht, und Keramik könnte für bestimmte Indikationen folgen. Verteidigung und Luft- und Raumfahrt werden weiterhin die Entwicklung von ultra-hochtemperaturbeständigen Materialien für Hyperschall-Anwendungen vorantreiben – bis 2030 ist es denkbar, dass einige Hyperschallfahrzeuge oder Wiedereintrittsraumfahrzeuge kritische 3D-gedruckte Keramikkomponenten (wie Nasenkacheln oder Triebwerksauskleidungen) besitzen, da nur diese die extremen Anforderungen erfüllen können. Marktexperten sind optimistisch: Der gesamte Markt für additive Fertigung wächst stetig (erwartet werden Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe Mitte der 2020er Jahre), und das Segment der keramischen additiven Fertigung wird als Teil davon ein starkes Wachstum verzeichnen, da immer mehr Endanwender den Mehrwert erkennen.

- Potenzielle Störungen – Geschwindigkeit und neue Prozesse: Eine Unbekannte in der Zukunft ist die Entwicklung radikal schneller oder anderer keramischer Druckverfahren. Zum Beispiel eine Form von direktem Lasersintern von Keramiken: Wenn ein Durchbruch gelingt, der es ermöglicht, Keramikpulver mit einem Laser- oder Elektronenstrahl schnell und rissfrei zu sintern, könnte das das ein einstufiges Keramikdrucken ermöglichen (ähnlich wie Metalle heute mit Laser-Pulverbettfusion gedruckt werden). Es gibt auch Forschung zu Kaltsintern (bei dem Druck + moderate Hitze + Additive zum schnellen Sintern genutzt werden), was – auf gedruckte Teile angewandt – die Ofenzeiten von Stunden auf Minuten verkürzen könnte. Ein weiteres Feld ist In-situ-Druck – zum Beispiel das direkte Drucken von Keramiken auf bestehende Baugruppen (das Drucken einer keramischen Isolierschicht auf ein Metallteil). Das Ultraschall-In-vivo-Druckkonzept von Caltech [118] ist noch weit entfernt, aber konzeptionell wäre die Fähigkeit, keramische Strukturen auf Abruf vor Ort (sogar im Körper oder im Weltraum) herzustellen, ein Paradigmenwechsel. Die ersten Anwender neuer Verfahren werden wahrscheinlich Hochwertbranchen wie Luft- und Raumfahrt oder Medizin sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von 3D-gedruckten technischen Keramiken auf einen deutlich größeren Einfluss auf Technologie und Fertigung hindeutet, als wir bisher gesehen haben. Wie ein Materialexperte bemerkte, werden fortschrittliche Keramiken „voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Technologie spielen“ in vielen Sektoren [119]. Additive Fertigung ist der Schlüssel, der dieses Potenzial erschließt. In den kommenden Jahren können wir erwarten, dass technische Keramikbauteile – von winzigen Elektronikkomponenten bis zu großen Motorteilen – auf völlig neue Weise entworfen und nach Bedarf produziert werden. Die Kombination der überlegenen Eigenschaften von Keramiken mit der Flexibilität des 3D-Drucks wird weiterhin Innovationen hervorbringen, die technische Herausforderungen lösen und neue Produkte ermöglichen. Wir erleben die frühen Phasen einer Keramikrevolution in der Fertigung: einer, in der uralte keramische Materialien auf digitale Fertigung des 21. Jahrhunderts treffen und so eine kraftvolle Synergie entsteht, die Fortschritt in Luft- und Raumfahrt, Energie, Gesundheitswesen, Elektronik und darüber hinaus antreibt. Die Begeisterung von Branchenführern und Forschern ist ein klares Zeichen – das Beste im keramischen 3D-Druck steht noch bevor. [120], [121]

References

1. www.ceramtec-group.com, 2. www.ceramtec-group.com, 3. www.ceramtec-group.com, 4. www.wundermold.com, 5. aerospaceamerica.aiaa.org, 6. www.tctmagazine.com, 7. aerospaceamerica.aiaa.org, 8. global.kyocera.com, 9. www.ceramtec-group.com, 10. www.aniwaa.com, 11. www.mdpi.com, 12. www.mdpi.com, 13. www.aniwaa.com, 14. www.aniwaa.com, 15. www.aniwaa.com, 16. www.aniwaa.com, 17. www.aniwaa.com, 18. www.aniwaa.com, 19. www.aniwaa.com, 20. www.aniwaa.com, 21. www.aniwaa.com, 22. www.aniwaa.com, 23. www.aniwaa.com, 24. www.aniwaa.com, 25. www.aniwaa.com, 26. www.aniwaa.com, 27. www.aniwaa.com, 28. aerospaceamerica.aiaa.org, 29. aerospaceamerica.aiaa.org, 30. aerospaceamerica.aiaa.org, 31. www.aniwaa.com, 32. www.aniwaa.com, 33. www.aniwaa.com, 34. www.mdpi.com, 35. www.mdpi.com, 36. www.aniwaa.com, 37. global.kyocera.com, 38. global.kyocera.com, 39. global.kyocera.com, 40. www.lithoz.com, 41. global.kyocera.com, 42. global.kyocera.com, 43. www.azom.com, 44. www.wundermold.com, 45. www.lithoz.com, 46. www.lithoz.com, 47. ceramics.org, 48. www.lithoz.com, 49. 3dprintingindustry.com, 50. www.wundermold.com, 51. www.lithoz.com, 52. www.tctmagazine.com, 53. www.lithoz.com, 54. www.lithoz.com, 55. www.wundermold.com, 56. www.prodways.com, 57. 3dprintingindustry.com, 58. www.wundermold.com, 59. ceramics.org, 60. www.wundermold.com, 61. www.wundermold.com, 62. xjet3d.com, 63. www.wundermold.com, 64. 3dprintingindustry.com, 65. www.wundermold.com, 66. www.lithoz.com, 67. www.tctmagazine.com, 68. 3dprintingindustry.com, 69. www.tctmagazine.com, 70. www.tctmagazine.com, 71. www.tctmagazine.com, 72. www.lithoz.com, 73. www.wundermold.com, 74. www.azom.com, 75. www.mdpi.com, 76. www.mdpi.com, 77. www.aniwaa.com, 78. 3dprintingindustry.com, 79. www.tctmagazine.com, 80. www.tctmagazine.com, 81. www.tctmagazine.com, 82. www.tctmagazine.com, 83. www.tctmagazine.com, 84. 3dprintingindustry.com, 85. 3dprintingindustry.com, 86. 3dprintingindustry.com, 87. 3dprintingindustry.com, 88. www.voxelmatters.com, 89. www.voxelmatters.com, 90. 3dprintingindustry.com, 91. 3dprintingindustry.com, 92. 3dprintingindustry.com, 93. 3dprintingindustry.com, 94. 3dprintingindustry.com, 95. www.uh.edu, 96. www.sciencedaily.com, 97. ceramics.org, 98. ceramics.org, 99. www.aniwaa.com, 100. xjet3d.com, 101. www.tctmagazine.com, 102. 3dprintingindustry.com, 103. 3dprintingindustry.com, 104. 3dprintingindustry.com, 105. www.tctmagazine.com, 106. www.tctmagazine.com, 107. www.tctmagazine.com, 108. 3dprintingindustry.com, 109. aerospaceamerica.aiaa.org, 110. aerospaceamerica.aiaa.org, 111. 3dprintingindustry.com, 112. www.ceitec.eu, 113. www.voxelmatters.com, 114. www.lithoz.com, 115. 3dprintingindustry.com, 116. www.sciencedaily.com, 117. www.azom.com, 118. ceramics.org, 119. www.azom.com, 120. 3dprintingindustry.com, 121. www.azom.com