- 動的適応型防振装置は、リアルタイムで振動を感知し適応し、不要な揺れを打ち消すために剛性や減衰を変化させます。

- 剛性調整可能なプロトタイプは、センサーとインテリジェントコントローラーを用いて、リアルタイムでソフトとハードの設定を切り替えます。

- パッシブマウントと比較して、適応型防振装置は振動特性の変化に応じて継続的に調整することで広帯域の防振を実現します。

- 高度なパッシブ防振装置には、高静的・低動的剛性(HSLDS)や準ゼロ剛性(QZS)設計があり、固有振動数を下げますが、適応性はありません。

- アクティブ防振テーブルやプラットフォームは、動力アクチュエータとフィードバックを用いて振動を打ち消し、1Hz未満でも動作可能です。

- マグネトレオロジー(MR)防振装置やMRエラストマーマウントは、磁場によってミリ秒単位で剛性や減衰を変化させます。

- ハイブリッドシステムは、パッシブHSLDSとアクティブアクチュエータを組み合わせ、絶縁帯域幅を広げ、最大約90%の振動低減を達成し、共振周波数は約31Hzから13Hzにシフトします。

- KAIST(2023)は、剛性を調整するために再構成可能な吉村パターンの折り紙チューブを用いた折り紙ベースの適応型防振装置を発表しました。

- 2025年、ハルビン工業大学による生体模倣型フルスペクトル適応防振は、FFTで卓越周波数を感知し、低周波・高周波の両方で保護するためにモードを切り替えます。

- NASAジェット推進研究所は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の試験チャンバーに10,000ポンドを支える6つのパッシブ防振装置を使用し、真空中で地面の振動を遮断しました。

動的適応型防振装置とは?

動的適応型防振装置は、リアルタイムで振動を感知し適応するために設計された次世代システムです。従来の防振ダンパーが固定特性を持つのに対し、これらのスマート防振装置はその場で剛性や減衰を変化させることができ、最適な性能を維持します。基本的に、状況の変化に応じて不要な揺れを打ち消す「インテリジェントショックアブソーバー」のように機能します。例えば、最近の設計では、剛性調整可能な構造とセンサーを組み合わせて入力振動周波数を検出し、インテリジェントコントローラーがリアルタイムで防振装置をソフトとハードの設定に切り替えます [1]。人間の身体の反射神経に例えると、このシステムは外部振動を知覚し即座に反応し、狭い帯域だけでなく広範囲の振動制御を提供します [2]。この適応能力が、動的防振装置を従来の静的マウントと差別化し、幅広い振動障害からの保護を可能にしています。

これらのアイソレーターはさまざまな形態で登場しています。電子フィードバックやアクチュエーターを用いるもの(「アクティブ」システム)、スマートマテリアルや新しい構造を活用するもの(「セミアクティブ」または「アダプティブ」システムと呼ばれることが多い)などがあります。重要なポイントは、振動が変化したときに受動的なままではないということです。代わりに、これらは自らを調整し(剛性や減衰を変えたり、逆方向の力を加えたりして)、振動の伝達を継続的に最小化します。これは非常に重要です。なぜなら、振動は多くの産業において見えない脅威であり、半導体工場から航空宇宙産業まで、わずかな振動でもエラーや損傷を引き起こす可能性があるからです [3]、 [4]。ある業界専門家は、「見えない振動の制御はもはや贅沢ではなく、戦略的な必須事項である」と述べています。これは現代のハイテクオペレーションにとって [5]。動的適応型振動アイソレーターは、この課題に対応する最先端のソリューションとして登場しています。

従来のアイソレーションからアダプティブ制御へ:主な違い

従来の振動アイソレーションシステム(単純なスプリング・ダンパーマウントやゴムパッドなど)はパッシブです。剛性や減衰が固定されており、想定される振動範囲に合わせて調整されています。これらは、振動周波数がシステムの固有振動数を十分に上回ると、アイソレーターが伝達される振動を大幅に減少させるという古典的な原理に基づいています [6]。これは特定の条件下ではうまく機能しますが、トレードオフも伴います。従来のパッシブアイソレーターは、低周波振動をアイソレートするためには十分に柔らかく(低剛性)、または重い質量を支える必要がありますが、一方で荷重を支えるためには十分に硬くなければなりません。このため、より良いアイソレーション帯域幅を得るために低い固有振動数を実現することと、荷重容量を維持することの間で設計上の矛盾が生じます [7]。実際には、エンジニアはしばしばアイソレーション帯域幅を広げるために剛性を下げるか質量を増やす必要があり、その結果、かさばって重いシステムになることがあります [8]。

巧妙なパッシブ設計であっても、限界があります。多くのパッシブアイソレーターは、固有振動数付近で共振ピークが発生し、振動が減衰するどころか実際には増幅されてしまいます [9]。High-Static-Low-Dynamic-Stiffness(HSLDS)支持体(負の剛性要素を導入するもの)やQuasi-Zero-Stiffness(QZS)機構などの技術が、固有振動数をできるだけ低くするために開発されてきました [10]。これらは、低周波数域でのアイソレーターの隔離範囲を広げることで性能を向上させています。しかし、これらも理想的な範囲外では共振や効果の低下が見られることがあります [11]。言い換えれば、パッシブソリューションには本質的な限界があるのです――それらは一つのシナリオに合わせて調整されており、振動特性が変化した場合(例えば、外乱の周波数が変化したり、アイソレーターにかかる荷重が変動した場合など)には対応できません。

動的適応型アイソレーターは、リアルタイムでの調整機能を導入することでこの限界を打破します。多くの場合、振動入力を監視するセンサーや、アイソレーターの特性をその場で調整するフィードバック機構を組み込んでいます。従来のパッシブマウントは、予期せぬ振動が共振を引き起こすと問題となることがあります。対照的に、適応型アイソレーターは有害な共振状態に近づいていることを検知し、瞬時に剛性を高めたり柔らかくしたりしてそれを回避できます [12]。2025年の研究でも指摘されているように、「インテリジェントな励起適応(IEA)機能をリアルタイムで実現する」――すなわち、必要に応じてアイソレーターの剛性やモードを切り替える能力――が、振動隔離技術の発展における主要な課題であり目標とされています [13]。実質的に、適応型アイソレーターはパッシブ設計の“一つの周波数にしか対応できない”というトレードオフを解消します。広帯域の隔離を提供し、低周波のドリフトや高周波の衝撃からも通常の欠点(極端な柔らかさによるたわみや、狭い調整範囲など)なしに保護することを目指しています。これにより、振動プロファイルが大きく変動したり、事前に完全に予測できない環境に特に適しています。

適応型振動アイソレーションの仕組み(科学と工学をやさしく解説)

それでは、これらのスマートアイソレータは実際にどのように適応するのでしょうか?多くの場合、センサー+コントローラー+可変要素がそのレシピです。アイソレータには1つまたは複数のセンサー(加速度計、変位センサーなど)が搭載されており、システムに影響を与える振動を継続的に測定します。これらのセンサーはデータをコントローラー(本質的には小型コンピュータや回路)に送り、コントローラーはアルゴリズムを使って、入ってくる振動にどう対抗するかを決定します。システムの「筋肉」にあたるのは、アクチュエーターや指令で機械的特性を変えられる適応部品です。

一般的なアプローチの一つは、電気機械式アクチュエーターを使うことです。例えば、適応型アイソレータには、ばねと並列に電磁装置(コイルと磁石など)が組み込まれている場合があります。コイルに流す電流を変えることで、装置は可変の磁力を発生し、システムの剛性を効果的に変化させます [14]。振動の周波数が変化したとき、コントローラーは電流を上げたり下げたりして、アイソレータを「ソフト」設定と「ハード」設定の間で切り替え、新しい周波数範囲に最適化します [15]。これは最近のプロトタイプで実証されており、低剛性モード(低周波数をアイソレートするため)と高剛性モード(共振を抑制するため)を切り替えることができ、広い範囲で保護を維持できます [16]。ここでの科学は基本的にニュートンの法則の応用に巧妙なフィードバック制御を加えたもので、剛性を変えたり逆向きの力を加えたりすることで、アイソレータは支持物体の動きを最小限に抑えます。

もう一つの手法は、能動的な力の打ち消しです。これは振動に対するノイズキャンセリングヘッドホンのようなもので、システムが外乱を感知し、アクチュエーター(例えば圧電スタックやボイスコイルモーター)が等しい大きさで逆向きの力を発生させて振動を打ち消します。実験室用の能動型防振台はこの方法を使っており、テーブルの動きを常に監視し、脚部のアクチュエーターで床からの振動を打ち消します。これにはリアルタイムで反応する高度な制御アルゴリズム(多くの場合PIDコントローラーや、より高度な制御理論であるH∞最適化 [17]など)が必要ですが、受動型マウントでは通常困難な非常に低い周波数でも優れたアイソレーションを実現できます。

一部のアダプティブアイソレータは、剛性ではなく(またはそれに加えて)減衰の調整によってその効果を発揮します。たとえば、磁気粘性(MR)流体やエラストマーは、磁場にさらされると粘度や弾性が変化する材料です。MRベースの防振アイソレータは、電流の切り替えひとつで減衰の面で「硬く」も「柔らかく」もなるショックアブソーバのように振る舞うことができます。これらは自動車のサスペンションから建物のアイソレータまで、さまざまな用途で使用されています。磁気粘性エラストマー製のマウントは、磁場をかけることで剛性が大幅に上がるように設計でき、制御可能なバネとして、システムが必要に応じて硬くしたり緩めたりできます [18]。同様に、形状記憶合金(温度で剛性が変化する金属)や圧電アクチュエータ(電圧で長さが変化するもの)も、指令に応じて適応するマウントを作るために研究されています [19]。工学的な詳細は異なりますが、共通する考え方は、アイソレータがもはや静的ではないということです。それはフィードバックループを持つ動的システムとなります。振動を感知し、応答を決定し、それに応じてアイソレータを調整する——これらすべてが一瞬のうちに行われます。

もっと分かりやすいイメージで言えば:風で揺れる吊り橋を歩いていると想像してください。従来のアイソレータはケーブルに固定されたダンパーのようなもので、特定の風速には効果的ですが、風が変わると揺れすぎたり、逆に揺れが足りなかったりします。動的なアダプティブアイソレータは、橋の動きを感じ取り、瞬時にケーブルを締めたり緩めたり、あるいはカウンターウェイトを動かしたりして、どんな突風でも揺れを安定させるスマートなシステムのようなものです。実際、自然界が私たちにヒントを与えてくれました。私たち自身の体には適応的な振動制御機能があります。硬い地面を走るとき、筋肉や腱は硬くなり、ゆっくり歩くときはリラックスします。この感知・処理・応答という生物学的戦略が、工学システムのモデルとして明示的に活用されています [20]。研究者たちは、人間の神経系が筋肉の剛性を素早く調整して体を衝撃から守る仕組みを模倣し、センサーやマイコンを使って防振アイソレータに同様の「反射機能」を実装しています [21]。その結果、アイソレータは静的なクッションというよりも、生きて反応するシステムのように振る舞い、常にバランスを取りながら振動を抑え続けます。

アダプティブアイソレーションの最先端技術

振動アイソレーションの分野では、より優れた適応性を目指して技術革新が急速に進んでいます。現在の最先端技術は、大きくいくつかのカテゴリに分類できます。

- 高度受動アイソレーター(高静的・低動的剛性および準ゼロ剛性): これらは、線形ばねのいくつかの制限を巧みに克服する受動的な設計です。HSLDSアイソレーターは(予め座屈させたビームや磁気的な負の剛性要素などの)機構を用いて、静的荷重には非常に剛性が高く、動的運動には非常に柔らかい状態を作り出します。準ゼロ剛性アイソレーターはさらに進んでおり、特殊な幾何学的または磁気的配置によって、ある範囲の動きにわたって実効剛性がほぼゼロとなり、非常に低い固有振動数を持つことを意味します [22]。これにより、重量を支えながら低周波振動の優れたアイソレーションが可能となります。例えば、一部の光学テーブルは、機械的リンケージや空気ばねを調整して準ゼロ剛性を実現しています。しかし、これらの受動的なソリューションは、一度構築されると設定が固定されます。これは調整不可設計の頂点を示しており、意図された範囲内では優れていますが、それを超えて適応することはできません。研究者たちはまた、メタマテリアルや格子構造(折り紙パターンなど)を用いて、コンパクトな形で負またはゼロ剛性を実現することも探求しています。最近のレビューでは、磁気負剛性(MNS)デバイスが、ほぼゼロ剛性を達成し、荷重容量を損なうことなくアイソレーション帯域幅を大幅に拡大できることが強調されました [23]。これらのMNSベースのアイソレーターは、磁石とばねの構成を用いて、低周波アイソレーションにおいて変革的な可能性を示しており、他の技術と組み合わせることで特に効果を発揮しています [24]。

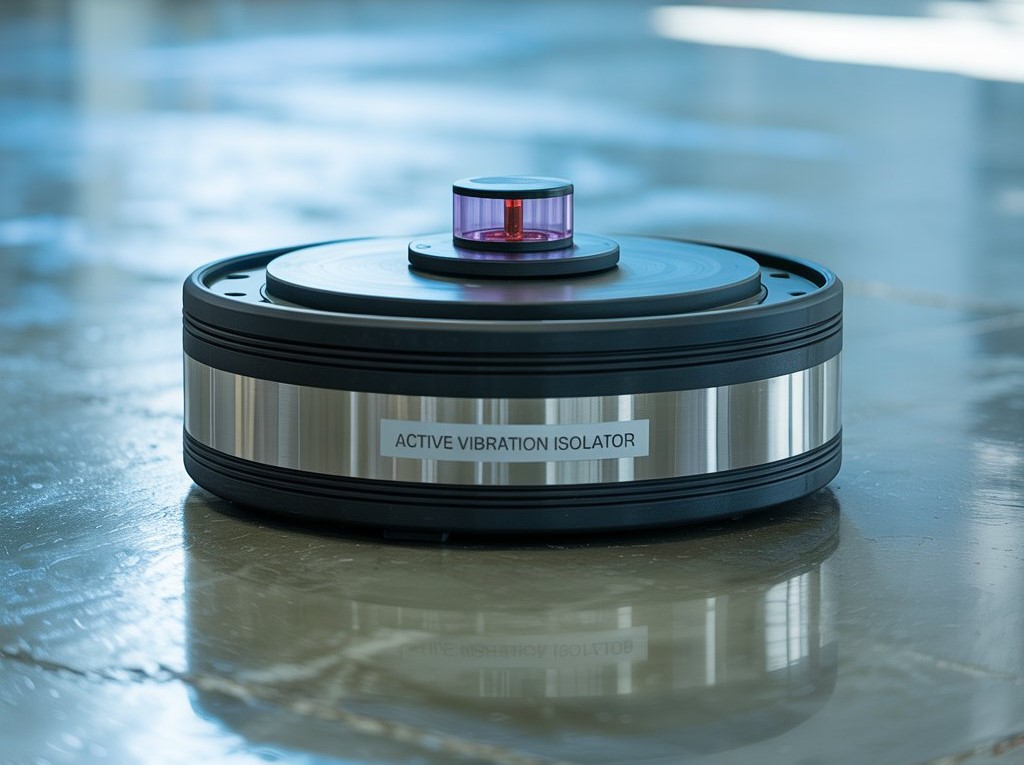

- アクティブ振動絶縁システム: これらは、動力付きアクチュエータを使って振動を直接打ち消すハイテクのチャンピオンです。多くの場合、ボイスコイルモーター、圧電スタック、または油圧アクチュエータの配置でペイロードを支えています。連続的なセンサーフィードバックにより、入ってくる振動に対抗し、打ち消す力を加えます。アクティブ絶縁装置は、非常に低い周波数(1Hz未満でも)から絶縁を開始することができ、これはほとんどのパッシブマウントができることをはるかに超えています。例えば、電子顕微鏡や重力波検出器用のアクティブ振動絶縁テーブルは、機器をまるで自由空間に浮かせているかのような高度な制御を使用しています。文献で説明されているあるアクティブシステムは、H∞最適制御を用いて、基盤から高感度機器への振動伝達を最小限に抑え、外乱に対抗する力を動的に調整します [25]。アクティブシステムはリアルタイムで適応できるため、可変的かつ予測不可能な振動にも非常にうまく対応します。その代償として、電力と慎重な制御調整が必要(そして高価になることも)です。それでも、超高精度機器を保護するための最先端技術です。実験機器だけでなく、アクティブ絶縁は宇宙船(繊細な衛星部品の絶縁)や、建物の基礎への導入も提案されています。振動を継続的に検知し、打ち消す能力により、アクティブ絶縁装置は本質的に設計上適応的です。現代のコントローラーは非常に高速かつ堅牢なので、一部のアクティブ絶縁装置は多軸振動にも同時に対応し、6自由度で作動するプラットフォームを使用しています(テーマパークで揺らすのではなく、逆にあなたを完全に静止させるハイテクモーションプラットフォームを想像してください!)。

- 半能動型およびスマートマテリアルベースのアイソレータ: パッシブとアクティブの中間に位置する半能動型アイソレータは、大型アクチュエータによってエネルギーを注入することはありませんが、内部特性を調整することができます。代表的な例がマグネトレオロジー(MR)アイソレータです。これらの装置は、MR流体やエラストマーを使用し、その剛性や減衰特性を磁場によって瞬時に変化させることができます。実質的に、調整可能なダンパーやスプリングとして機能します。例えば、MRエラストマーを用いた振動アイソレータが最近設計され、調整可能な剛性範囲を持っています―そのコアは、磁化されると非常に硬くなる特殊なゴムでできており、必要に応じてアイソレータが柔らかい状態と硬い状態を切り替えることができます [26]。MR技術はミリ秒単位で応答するため、このようなアイソレータは可動部の複雑さなしに、ほぼリアルタイムで適応できます。半能動型システムには、アダプティブ油圧マウント(バルブの開閉で減衰を変化させるもの)や、アダプティブオリフィス付き空気圧アイソレータなども含まれます。商用例としては、アダプティブエンジンマウントが一部の車両に搭載されており、電子バルブやER/MR流体を用いて減衰特性をその場で変化させています [27]。コンチネンタルAGは最近、自社のアダプティブエンジンマウントにメカトロニクス部品を組み込み、マウントの剛性をエンジンの状態に合わせて調整できること、周波数選択的な剛性切り替えやオンデマンド減衰調整が可能であることを強調しています [28]。これらのマウントは、例えばアイドリング時には柔らかくなってエンジンの振動を吸収し、走行時には安定性のために硬くなる―実質的に1つで2つのマウントの役割を果たします [29]。半能動型アイソレータは、アクティブシステムの適応性の多くを持ちながら、よりシンプルなハードウェアと、通常はフェイルセーフな動作(エネルギーを注入せず、散逸のみ行うため不安定にならない)を提供するため、人気があります。

- ハイブリッドシステム: 最先端の研究のいくつかは、パッシブ要素とアクティブ要素を組み合わせて両者の利点を活かしています。例えば、アクティブHSLDSアイソレータが実証されており、従来の負剛性(HSLDS)ばねに圧電アクチュエータと制御ループを追加したものです [30]。このハイブリッドは、パッシブ版と比べてアイソレーション帯域幅を広げ、共振ピークを劇的に低減することができました [31]。基本的に、パッシブHSLDSが低い基準剛性を提供し、アクティブ制御が共振付近の応答を微調整することで、試験では最大約90%の振動低減を達成しました [32]。ハイブリッドでは、主荷重支持にパッシブアイソレータを使い、並列にアクティブアクチュエータで動きを「微調整」することもあります。これらのアプローチは、信頼性と性能の両方が最重要となる用途(例えば、電源が切れてもパッシブ要素が荷重を支え、運転中はアクティブ制御が利用可能)で最先端です。学術研究では、パッシブの安定性とアクティブの適応性を活かせるため、ハイブリッドアイソレーションが有望な方向性としてしばしば指摘されています [33]。また、マルチステージアイソレータ(例:粗いパッシブ段+精密なアクティブ段)にもハイブリッド的な発想が見られます。これらすべての革新は、機械工学、材料科学、制御エレクトロニクスなどの分野を横断した活発な取り組みを反映しており、高性能かつ適応的な振動アイソレーションの実現を目指しています。

最近のイノベーションと研究ハイライト(2025年時点)

ここ数年で動的振動アイソレーション分野において顕著なブレークスルーが生まれています。研究者たちは、よりスマートで効率的、かつ新たな課題に適用可能なアイソレータの開発に積極的に取り組んでいます。最近のイノベーションのハイライトをいくつかご紹介します:

- 生体模倣型「フルスペクトル」適応アイソレーション(2025年): 最も注目されている開発の一つが、知的励起適応型振動アイソレーション(IEA-VI)システムであり、2025年に [34]で報告されました。このシステムは直接的に人間の反射神経や、私たちの体が衝撃に適応する仕組みから着想を得ています [35]。中国のハルビン工業大学のエンジニアたちは、2つのモード(低剛性モード(高静的・低動的剛性、柔らかいサスペンションのようなもの)と高剛性モード)しか持たないメカトロニクスアイソレーターを設計しましたが、振動入力に応じてリアルタイムでそれらを切り替えることができます [36]。このシステムは、ばねと並列に配置されたネスティング型電磁アクチュエータと、支配的な振動周波数を高速フーリエ変換(FFT)やモデルベースのアルゴリズムで検出するスマートコントローラーを使用しています [37]。低周波の外乱を感知し、通常なら共振が発生する場合には、過度な動きを避けるために高剛性モードに切り替え、逆の場合も同様です。実験では、この生体模倣型システムが「フルスペクトル」振動制御を実現し、通常発生する共振ピークなしに低周波から高周波までペイロードを保護しました [38]。本質的には、QZSのような高度なパッシブアイソレーターでさえ苦しむ共振問題を、「いつ柔らかく、いつ硬くするか」を賢く判断することで緩和しました [39]。その結果、人間のバランスシステムのように巧みに適応するアイソレーターへの大きな一歩となり、振動アイソレーションにおける長年の帯域幅と耐荷重のジレンマの解決策として注目されています [40]。このイノベーションは、リアルタイムセンシングとアクチュエーションの統合がパッシブ設計の根本的な限界を克服できることを強調しています。

- 折り紙ベースのアダプティブアイソレーター(2023年): 2023年末、韓国KAISTの研究者たちは、全く異なるアプローチを取る新しい振動アイソレーターを発表しました――それは形を変えるのです!この装置は、薄肉の吉村パターン折り紙チューブを基にしており、その幾何学形状を再構成することで剛性を調整できます [41]。折り紙モジュールを展開または格納することで(形状記憶合金などの内蔵アクチュエータを使用)、アイソレーターの力伝達特性が変化します。このような再構成可能なモジュールを複数組み合わせ、チームは折り紙パターン構成を体系的に変化させることで、アイソレーターの伝達率をさまざまな振動環境に合わせて調整できる [42]ことを実証しました。つまり、1つの物理デバイスが“変形”して、異なる周波数成分や荷重条件に最適に機能できるのです。彼らはプロトタイプを製作し、このコンセプトが機能することを実験的に検証しました――プロトタイプは形状変化に対応した明確な振動絶縁性能の変化を示し、この折り紙アイソレーターの適応特性を確認しました [43]。このイノベーションは、機械メタマテリアル(折り紙構造)の原理と適応制御を融合しているため、非常にエキサイティングです。将来、折りたたんだり広げたりして適応できるアイソレーターが登場することも容易に想像できます――まさに形状変化する振動ダンパーという非常に未来的なアイデアです!

- アクティブ・ネガティブスティフネス・ハイブリッド(2024): 以前にハイブリッドについて触れましたが、2024年にあるチームが、受動と能動の長所を組み合わせたアクティブHSLDS振動アイソレータの結果を発表しました [44]。彼らは、従来の座屈ビームアイソレータ(高静的・低動的剛性という望ましい特性を持つ)に、ピエゾアクチュエータとフィードバックコントローラを追加しました [45]。アクティブ制御により、座屈ビームのネガティブスティフネスの「ストローク」が拡張され、より広い動作範囲で低動的剛性という理想的な状態を維持できます [46]。試験では、従来のHSLDSアイソレータと比較して、アクティブ版はアイソレーション帯域幅を広げ、共振ピーク振幅を大幅に低減しました [47]。驚くべきことに、アクティブハイブリッドは、動的に力を調整することで共振周波数を約31Hzから約13Hzまでシフトさせ、ピーク時の振動をほぼ90%低減しました [48]。これは、通常なら大きな応答スパイクを引き起こす振動がほとんど完全に抑制されたことを意味します。このような結果は、自動車や機械などの産業にとって重要であり、小さなアクティブ部品を追加するだけで既存の受動マウントの性能を劇的に向上させることができます。これは、アイソレーションシステムのレトロフィットやアップグレードへの実用的な道筋を示しており、マウント全体を再設計する必要はなく、優れた設計にスマートアクチュエータを追加するだけで適応能力を得られることを示しています。

- 磁気レオロジーおよび流体技術の革新: 研究者たちはMRベースのアイソレータの改良も続けています。2024年および2025年には、さまざまな研究で剛性調整可能な磁気レオロジーエラストマー(MRE)アイソレータ [49]や、ハイブリッドMR流体QZSシステムの新しい設計が報告されました。2025年のある報告では、MR流体ダンパーと準ゼロ剛性ばねを統合したコンパクトなアイソレータが紹介されており、磁場によって能動的に調整可能な非常に安定した低周波数アイソレーションを実現しています [50]。MRアイソレータの適応性は、特に車両や土木工学の分野で魅力的です。これらの分野では、積載質量や励振周波数などの条件が変化しやすく、制御可能な剛性・減衰デバイスがその変化に対応できます。また、最近の研究では、エレクトロハイドロリックマウント(オン/オフバルブ付き)やアクティブバルブ付き空気圧アイソレータなど、よりシンプルな適応型ソリューションも登場しています。例えば、適応型空気圧振動アイソレーションプラットフォームが試作され、ソレノイドバルブを使って空気ばねの圧力を外乱に応じて調整し、作動時にアイソレーション性能が大幅に向上したと2024年の学会報告で述べられています [51]。これらの革新は、それぞれ車両、建物の基礎、精密実験装置など異なるニッチをターゲットにしているかもしれませんが、すべてに共通するテーマは機械的特性を能動的に調整して振動に対抗することです。より優れたMR流体などの材料、センサー、高速制御エレクトロニクス(より高いフィードバック帯域幅を実現)が着実に進歩しており、これらのセミアクティブ方式がますます実用的になっています。

- 生体模倣型質量調整とメタマテリアル: この分野の創造性は注目に値します。エンジニアたちは人間の体の適応的な剛性を模倣するだけでなく、動物界の工夫にも目を向けています。例えば、2024年のある研究では、「カエルに着想を得た」適応質量型QZSアイソレータが提案されました。これは本質的には、カエルが着地時に脚の姿勢(質量分布)を調整して衝撃を吸収する方法を模倣したシートサスペンションです [52]。付加質量を動的に移動させることで、荷重が変化しても準ゼロ剛性状態を維持でき、さまざまな条件下で安定した低周波数のアイソレーションを実現します。同様に、クモに着想を得たアイソレータも設計されており、クモの足を模した湾曲ビームと直線バネを用いて、軽量構造で低周波数振動アイソレーションのためのQZS効果を生み出しています [53]。これらの生体模倣設計はまだ初期段階ですが、将来的には剛性だけでなく質量や形状もリアルタイムで再構成できるアイソレータの可能性を示唆しています。さらに、メタマテリアル(周期的な微細構造を持つ人工材料)も振動制御のために設計されています。メタマテリアルアイソレータに関する研究では、バンドギャップ(非常に高いアイソレーションを持つ周波数帯域)を作り出し、製造後にも調整可能なものもあります。例えば、研究者たちは内部ビームの構成を調整することで、極めて低周波数の振動バンドギャップを実現する可変負剛性要素を持つメタマテリアルを実証しています [54]。これらの多くはまだ研究室やプロトタイプ段階ですが、適応型振動アイソレーションの最前線は、従来のアクチュエータだけでなく、幾何学や材料の巧妙な利用にあることを示しています。

まとめると、2025年時点で動的適応型振動アイソレータは急速に進歩している分野です。かつてはSFだった(例えば、動作中に自動で再調整されるマウントのような)ものが、論文やプロトタイプとして現実になりつつあります。自然界の工夫を模倣したり、磁性流体や折り紙工学、ハイブリッドスマートシステムを活用したりすることで、研究者たちは不要な振動と戦うためのツールキットを絶えず拡張しています。トレンドは明らかに、より自律的で多用途、かつ統合的なアイソレータへと向かっており、多くの場合、複数の技術(パッシブ+アクティブ+スマート材料)を組み合わせて全体的な性能を最大化しています。この分野は非常にエキサイティングな時期を迎えており、これらのイノベーションが研究室から実社会の応用へと移行し始めています。

産業横断的な応用例

適応型振動アイソレータは、さまざまな産業で魅力的な応用例があります。振動が問題となるあらゆる場所――顕微鏡をぼやけさせる微小振動から、構造物にストレスを与える大きな衝撃まで――で、これらのアイソレータは効果を発揮します。以下は、さまざまな分野での応用例です:

航空宇宙・航空分野

航空宇宙分野では、旅路も目的地も激しい振動を伴います。ロケットの打ち上げ時、衛星や精密なペイロードは強烈な振動や衝撃にさらされます。しかし、一度軌道上に到達すると、特定の機器(望遠鏡や微小重力実験など)は超安定で振動のない環境を必要とします。ダイナミックアイソレーターは、この両方の課題に取り組んでいます。宇宙機関は、繊細な機器を保護するために、アクティブおよびパッシブの適応型アイソレーターを採用してきました。例えば、NASAのジェット推進研究所(JPL)は、望遠鏡の光学系のテストに高度な振動アイソレーターを使用しています。「可視光付近で動作する光学系の場合、1ミクロン程度の動きでも…画像品質に影響を与える」と、JPLの機器エンジニアの一人は述べており、なぜアイソレーターが重要なのかを強調しています [55]。JPLは米国企業Minus K Technologyと協力し、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)のテストチャンバー用に、ネガティブスティフネス(負剛性)を持つ特別なパッシブアイソレーターを開発しました。これは、それぞれ10,000ポンドを支えることができる6基の巨大なアイソレーターで、同種としては最大級のものです [56]。これらは、真空環境下でも地面からの振動を遮断する安定したクッション性のあるプラットフォームを提供しました。

衛星や宇宙船部品の地上試験では、適応型サスペンションプラットフォームが使用され、重力や振動を能動的に打ち消すことで微小重力を模擬します [57]。ここで新たに登場しているのが、電磁浮上アイソレータで、磁場を利用してペイロードを非接触で浮かせます。摩擦がなく真空中でも動作するため、宇宙機器の試験に理想的です [58]。研究によれば、このような浮上型適応アイソレータは、大型高精度ペイロードに対して6自由度の支持と振動フィルタリングを提供でき、宇宙機器が大型化・高感度化するニーズに対応します [59]。軌道上の宇宙船では、国際宇宙ステーション(ISS)で微小重力実験を保護するために能動型振動アイソレーションプラットフォームが使用されています。例えば、感度の高い燃焼実験モジュールなどの装置は、宇宙飛行士の活動や機械からの振動を打ち消す能動型アイソレーションラックに搭載されています。これらのシステムはしばしば適応型フィードバック制御を用いてマイクログレベルまでアイソレートします。航空宇宙産業では、飛行体用の適応型ベースアイソレータの研究も進められています。例えば、航空機のアビオニクスベイを適応型吸収体に搭載してエンジン振動を打ち消したり、適応型シートアイソレータで宇宙飛行士やパイロットを持続的なG負荷振動から保護したりすることが想定されています。航空宇宙の極端かつ多様な環境を考えると、適応型アイソレータは高精度と高耐性を要求されるミッションのための重要な基盤技術となりつつあります。ある業界レビューによれば、わずかな振動でも宇宙船の性能(例えば衛星の画像取得や軍用ドローンのセンサー)に影響を与えるため、振動制御は「現代のハイテク航空宇宙プラットフォームの礎となっている」と指摘されています [60]。自動車・輸送分野

自動車業界では長い間、振動の問題(自動車工学ではNVH―ノイズ、バイブレーション、ハーシュネスとして知られる)に対処してきました。新しいのは、運転状況に適応するスマートマウントやサスペンション部品の登場です。多くの高級車やスポーツカーには、現在アダプティブサスペンションが搭載されています。これらは電子制御ショックアブソーバー(しばしば磁性流体や可変バルブを使用)を用いて減衰力を連続的に変化させます。スピードを出して穴に乗り上げたときは、システムが硬くなり、底付き(ボトミングアウト)を防ぎます。滑らかな道路をクルージングしているときは、快適性のために柔らかくなります。その結果、乗り心地と走行安定性が向上します。同様に、アダプティブエンジンマウントもエンジンの振動を隔離するためにますます使われています。例えばコンチネンタルAGは、切り替え可能な剛性と減衰力を持つアダプティブハイドロマウントを製造しています [61]。アイドリング時、エンジンは低周波の揺れを引き起こすことがありますが、アダプティブマウントはバルブを開いたり、より柔らかい流体経路を作動させたりしてこれを吸収し、キャビン内の振動を低減します。強い加速時や高回転時には、同じマウントが(流体バイパスを閉じたり、電磁ダンパーを作動させたりして)硬くなり、エンジンをしっかりと保持し、車両の応答性を高め、過度な動きを防ぎます [62]。これらのマウントは「特にアイドリング時の振動挙動を最適化し…ダイナミックな運転時の良好なハンドリングを確保します」とされ、運転状況に応じて特性を調整します [63]。本質的に、アイドリング時の振動隔離に優れた柔らかいマウントと、走行時の制御性に優れた硬いマウントという長年のジレンマを、状況に応じて両方を実現することで解決しています [64]。自動車以外にも、適応型振動制御は鉄道や船舶で使用されています。例えば高速鉄道では、車両間に半能動ダンパーを用い、カーブと直線で調整して振動や揺れを低減します。航空機では、胴体内に適応型振動吸収装置を設置し、エンジンのバズ音や空力振動を打ち消します。ボーイングなどは、キャビンを静かにするためにアクティブ振動制御ユニットの実験も行っています。多くの振動を発生させるヘリコプターのローターでも、飛行状況に応じて調整する適応型ローターヘッドダンパーの研究が進められています。輸送分野は、快適性と構造の長寿命化の両立を適応型アイソレータによって実現しています。振動を低減することで、乗り心地が良くなるだけでなく、車両部品の長期的な疲労損傷も防ぎます。電気自動車(EV)への移行が進む中、非常に静かな駆動系(そのため他の振動やロードノイズが目立ちやすい)やバッテリー保護といった新たな課題が生じており、適応型アイソレーションやダンピングシステムがこれらの解決に役立つと期待されています。例えば、EVでは電動モーターの微細な高周波振動を打ち消すアクティブエンジンマウントや、重いバッテリーパックを路面衝撃から隔離するシステムが採用されるかもしれません。傾向は明らかです。私たちの車両は、「よりスマートな」サスペンションやマウントを搭載し、1秒間に何百回も適応して、よりスムーズで安全な走行を実現しています。

製造業と精密電子機器

現代の製造業、特に半導体、光学、ナノテクノロジー分野では、極めて静かな振動環境が求められます。フォトリソグラフィーステッパー、電子顕微鏡、レーザー干渉計のような機器は、わずかな振動でも影響を受けます。例えば、外を通るトラックやエアコンの起動だけで、5ナノメートルの回路パターンがぼやけたり、精密な測定が狂ったりします。ここで、動的振動アイソレータが進歩を支える縁の下の力持ちとなっています。例えば、半導体製造装置は多くの場合、アクティブ振動アイソレーションプラットフォームの上に設置されます。これらはエアスプリングとアクティブフィードバック制御やボイスコイルアクチュエータを組み合わせ、床からの振動を遮断します。精度要求が高まる中、パッシブなエアスプリングだけでは不十分となり、現在では6自由度すべてのテーブルの動きを能動的に感知し、打ち消すシステムが主流です。象徴的な例として、(コンピュータチップ製造に使われる)フォトリソグラフィーでは、シリコンウェハーやマスクを動かすステージが、素早く動きながらもナノメートル精度で位置合わせを維持しなければなりません。これは、支持システムが重力支持と高度な制御による振動アイソレーションの両方を提供しているからこそ可能です [65]。このような装置での振動アイソレーションは極めて重要で、チップの歩留まりや品質に直接影響します [66]。製造業者は、生産ラインの早い段階で振動制御を導入(機械の安定化)することで、スループットの向上と不良率の低減を実現し、結果として収益性が向上したと報告しています [67]。

科学研究や電子工学の実験室では、光学定盤や顕微鏡プラットフォームが、今や日常的にアダプティブアイソレーション(適応型防振)を備えています。超高倍率の顕微鏡は、建物の振動を能動的に打ち消すテーブルの上に設置されることがあります。これがなければ、画像が流れたりぼやけたりしてしまいます。企業は卓上型のアクティブアイソレーター(ピエゾアクチュエーターを用いたものもあります)を提供しており、非常に低い周波数(約1Hzまたはそれ以下)から作動します [68]。その効果は劇的で、かつては静かな地下室に重いコンクリートスラブを設置する必要があったものが、今ではスマートでコンパクトなプラットフォームで実現できます。一般消費者向け電子機器の製造でも恩恵があります。ハードディスクやMEMSセンサーのようなものを組み立てる工場では、微小なずれを防ぐために防振組立ステーションが使われています。また、高精度3Dプリンティングやリソグラフィの分野でも、アダプティブアイソレーションによって、機械が意図的に指示した動きだけが行われ、外部からの干渉は排除されます。

特に難しい環境は、精密機械が真空環境で動作しなければならない場合です(半導体装置や宇宙機器の試験で一般的)。空気(空気圧式アイソレーター)に依存した従来のアイソレーターやゴムを含むものは、真空中ではアウトガスや減衰のための空気がないことが問題となります [69]。アダプティブアイソレーター技術は、真空中で動作する設計(すべての電子機器とアクチュエーションが真空チャンバー内にある真空対応アクティブ電磁アイソレーターなど)を導入することでこの課題に対応しています。前述のMinus Kパッシブ負剛性アイソレーターは、空気や電力を使わないため、このような状況で非常に重宝されています。つまり、「彼らは真空中でとても快適です」とJPLのエンジニアリングディレクターが述べています [70]。さらに高い適応性を求めて、研究者たちはこれらのパッシブサポートと、真空中でも機能するアクティブな微調整(アウトガスしないピエゾアクチュエーターを使用)を組み合わせることも検討しています。要するに、精密な製造や研究は、限界を押し広げるためにアダプティブな防振技術に絶対的に依存しています。半導体チップに数十億もの微細な構造を作る場合でも、顕微鏡で原子を観察する場合でも、ダイナミックアイソレーターは、私たちが意図した動きだけが行われるようにします。ある業界誌が指摘したように、これら目に見えない振動を制御することは、実質的にテクノロジー業界における静かな競争優位性を手に入れることを意味します [71]。優れた防振制御を導入した企業や研究所は、そうでないところよりも高い精度とスループットを実現できます。

その他の注目すべき応用例(ハイテクから日常まで)

適応型振動アイソレーションは、思いがけない場所でも利用されています。ハイエンドオーディオがその一例です。オーディオファイル向けのターンテーブルやスピーカーは振動(足音、機器のハム音など)に敏感で、音質に影響を与えます。ドイツのSeismionのような企業は、オーディオ機器用のアクティブ振動アイソレータープラットフォームを開発しています。Reactioシリーズはハイファイ機器を能動的にアイソレートし、最新バージョンでは1Hzという非常に低い周波数からアイソレーションを開始でき、わずかなバックグラウンド振動も大幅に低減します [72]。彼らは「音楽の完璧な再現を追求する」情熱的なオーディオファイルにこれを宣伝しています [73]。やりすぎに聞こえるかもしれませんが、完璧な音を追求する中で、ターンテーブルや真空管アンプから振動を取り除くことは、実際に音の歪みやフィードバックを防ぐことができます。これは、適応型アイソレーション技術が高級消費者向けアプリケーションにも浸透し始めていることを示しています。

土木工学の分野でも、適応型減衰・アイソレーションは新たな領域です。ほとんどの建物の基礎アイソレーターはパッシブ(例:地震対策用のゴム支承や摩擦振り子)ですが、地震発生時に減衰をリアルタイムで調整してエネルギー散逸を最適化するセミアクティブ基礎アイソレーションの研究も進んでいます。大型の磁気粘性ダンパーが橋や建物で試験されており、地震の強さに応じて構造物が異なる反応を示すことができます [74]。例えば日本では、超高層ビルの頂上に設置された巨大な重りを能動的に制御して建物の揺れを打ち消すアクティブマスダンパーの実験が行われています。これらは、風や地震による振動から構造物を守る大規模な振動アイソレーターと見なすことができます。アルゴリズムの進化により、将来的にはアイソレーションや減衰設定を自律的に最適化する「スマートビル」の実現が期待されています。

バイオメカニクスや医療分野でも、適応型振動制御は役割を果たしています。MRI装置のアイソレーション(建物の振動を打ち消してより鮮明な画像を得る)、高感度な実験用インキュベーターやナノスケール3Dプリンターの保護、さらには人のための振動キャンセリングプラットフォーム(例えば、マイクロサージェリーを行う外科医や繊細な作業を行う作業者のために振動を低減する)などです。アクティブ防振手袋や工具マウントも存在し、作業者のために工具による振動を打ち消して(疲労や怪我を減らす)ことができます。これらは本質的にパーソナルスケールのアクティブアイソレーターです。また、家電製品にも適応型マウントが見られます(例えば、アクティブ振動キャンセレーションシステムを備えた洗濯機が試作されており、脱水時の揺れを排除します)。

NASAの宇宙実験室から自動車工場、オーディオスタジオまで、産業界全体で動的適応型振動アイソレーターが広く採用されていることは、その多用途性を裏付けています。何かを非常に静止させたい、あるいは揺れから守りたい場合、適応型アイソレーターは、揺れやすい世界の中でオーダーメイドの静けさを提供できます。そして技術が成熟しコストが下がるにつれ、今後さらに多くの日常的な場所で、静かに(ダジャレです)私たちの機器や環境をより安定させる役割を果たすことでしょう。

適応型アイソレーションの主要プレイヤーとイノベーター

この学際的分野には、世界中の学術研究機関や専門企業が貢献しています。

- 研究機関および大学: 多くのブレークスルーは大学から生まれています。中国のハルビン工業大学(HIT)はリーダーであり、宇宙学院は2025年IEA-VIフルスペクトルアイソレーターや、能動・非線形アイソレーションに関する多数の論文を発表しています [75]。韓国では、KAISTの適応構造研究室が折り紙構造のアイソレーターや振動制御用スマート材料を開発しています [76]。MITやCaltech(しばしばJPLと連携)も、宇宙や光学向けの能動振動アイソレーションに貢献しています。ブリストル大学やインペリアル・カレッジ・ロンドンは、非線形振動アイソレーターやメタマテリアルの強力な研究グループを有しています。オーストラリアでは、アデレード大学やモナシュ大学のグループが、適応型自動車マウントや磁気流体システムに取り組んでいます。中国の大学(HIT以外にも、東南大学、浙江大学など)は、準ゼロ剛性アイソレーターや電磁ハイブリッドに関する研究を多数発表しています [77]。また、日本(例:東京大学の宇宙用アイソレーター)やドイツ(例:ミュンヘン工科大学の能動マウントシステム)でも重要な研究が行われています。適応型アイソレーションの多面的な課題に取り組むため、機械工学、材料科学、制御工学の各部門間での連携が一般的です。

- 産業と企業: 振動アイソレーションを専門とし、適応機能を統合している企業がいくつかあります。Minus K Technology(米国)は、パッシブな負剛性アイソレーターで有名です(NASAのJWSTや世界中の研究室で使用 [78])。彼らの主力製品はパッシブですが、アクティブ制御とのハイブリッド構成で使用されることが多いです。Newport / MKSおよびTMC(Technical Manufacturing Corp.)は光学テーブル用アイソレーターで知られており、研究室や半導体工場で使用されるアクティブ振動アイソレーションテーブルやプラットフォームを提供しています。Herzan(Spicer Consultingの一部)およびAccurionは、顕微鏡や精密機器向けのアクティブ振動キャンセレーションシステムを製造しています。BilzおよびETS Lindgren(ドイツ)は産業用振動アイソレーションを供給しており、アクティブレベリングや減衰制御機能付き製品(例:アクティブエアスプリング)を持っています。Stabilus(自動車および産業用ダンパーの大手メーカー)は、アクティブおよびセミアクティブマウントの開発を進めており、LORD Corporation(現在はParker Hannifinの一部)は、マグネトレオロジー自動車マウントのパイオニアであり、車両や機械向けのMRベースのアイソレーションを開発し続けています。Continentalも自動車用アダプティブマウントの大手企業であり、量産対応の切替式エンジンマウントを製造していることが強調されています [79]。

特定のニッチ分野では、Seismion(ドイツ)はハイエンドオーディオおよび科学用アクティブアイソレーターに特化しています [80]。Daeil Systems(韓国)は、半導体およびディスプレイ産業向けにアクティブおよびパッシブ振動制御ソリューションを提供しており、さまざまな精密機器に合わせたシステムを重視しています [81]。三菱重工業などの大手コングロマリットは、建物用の地震適応ダンパーの開発部門を持っています。また、航空宇宙・防衛分野では、AirbusやLockheed Martinなどの企業が、衛星部品や高感度ペイロードのアイソレーションのための社内開発や共同開発を行っています(例:Lockheedによる宇宙用光学ベンチの振動アイソレーションシステム、Airbusによるアクティブヘリコプターシートダンパーなど)。

最先端のシステムはしばしば協力から生まれることが多い点は注目に値します。例えば、大学の研究室がコンセプトを開発し、その後企業が製品化を支援したり、航空宇宙機関が新しいアイソレータ設計に資金を提供し、それが後に市販されるようになる場合などです。2025年時点で、動的適応型アイソレーション技術のエコシステムは、学術的なイノベーションと産業界での実装が健全に混在しています。また、市場調査によればアクティブ振動制御ソリューションの成長は堅調であり(デスクトップ型アクティブアイソレーション市場だけでも2024年には約2億5,000万ドルと推定されています [82])、今後さらに多くのプレイヤーがこの分野に参入する可能性があります。競争と協力によって、これらの技術は今後も進化し、より広く利用されていくことでしょう。

課題と今後の展望

動的適応型振動アイソレータは大きな進歩を遂げていますが、まだ克服すべき課題や、今後に期待される機会が存在します。

主な課題:

- 複雑さとコスト: センサー、アクチュエーター、コントローラーを追加することで、アイソレータは単純なパッシブゴムマウントよりも必然的に複雑かつ高価になります。家電や一般機械などの産業では、コストが導入の障壁となります。また、(アクティブ型の場合)システムには電力が必要であり、部品のメンテナンスも必要です。複雑さを減らすこと――例えば、よりシンプルな適応メカニズムや統合度の高い電子回路の開発――が普及の鍵となります。制御アルゴリズムの単純化や、安価な部品(普及が進む安価なMEMS加速度センサーやマイコンの活用など)を使う研究も活発です。

- 信頼性とフェイルセーフ動作: 重要な用途では、適応型アイソレータは安全に故障しなければなりません。アクティブシステムが電源を失ったりセンサーが故障した場合でも、状況を悪化させてはなりません(例えば、自動車の適応型サスペンションが突然極端に硬くなったり、逆にふにゃふにゃになって危険な状態になるのは避けたいものです)。パッシブのバックアップやスマートなフェイルセーフモードを備えたハイブリッドシステムの設計は、エンジニアリング上の課題です。さらに、アクチュエーターの長期耐久性(ピエゾスタックの亀裂、MR流体の沈殿や漏れなど)にも注意が必要です。新しい高機能アイソレータが、長年にわたり過酷な環境(高温、真空、粉塵など)に耐えられることを保証するのは容易ではありません。例えば、初期のアクティブアイソレータは油圧を使用していましたが、バルブの摩耗や作動油の汚染などの問題が時間とともに発生し、それらを解決する必要がありました。

- 制御と安定性: アクティブアイソレータのフィードバック制御ループのチューニングは難しい場合があります。適切に行わないと、アクティブアイソレータが不安定になり(自ら発振する)、望ましくありません。これらのシステムが自動的にさまざまな条件に適応できること、つまり本質的には適応制御の一形態を目指しています。自己チューニングや適応アルゴリズム(制御パラメータをその場で調整するもの)などの技術が [83]で研究されていますが、制御に適応性を加えると不安定性のリスクが高まります。将来的には、機械学習やAIを取り入れて、複雑で多周波な環境における制御設定の最適化を図ることが考えられています。初期的な研究では、MLを用いて振動を予測・打ち消す試みもありますが、まだ発展途上です。現時点では、アクティブアイソレータのコントローラがさまざまなシナリオに対して堅牢であることを確保するために多くのエンジニアリングが行われています(例えば、自動車のアクティブエンジンマウントで外乱オブザーバやロバスト制御方式を使用するなど [84])。これらのシステムを本当に「プラグアンドプレイ」な適応型にし、手動調整なしで使えるようにするには、制御理論やセンシング技術のさらなる進歩が必要です。

- 多自由度・広帯域性能: 実際の振動は一方向や単一周波数であることはほとんどなく、多軸かつ広帯域です。3Dや6D(6自由度)で適応できるアイソレータの設計は困難です。一部のアクティブプラットフォームはこれを実現していますが、高価で大型です。今後は、よりコンパクトな多軸適応型アイソレータが求められており、スマートマテリアルの新しい配置を利用する可能性もあります。さらに、極めて低周波(約0.5Hz未満、建物の揺れや非常に遅い地震ドリフトなど)は依然としてアイソレートが困難です。アクティブシステムはそれらを追従できますが、センサーもそのスケールではドリフトします。一方、高周波側では、あるポイントを超えるとアイソレータは他のソリューション(材料減衰や音響絶縁など)にバトンタッチします。これらのギャップを埋め、全周波数スペクトルをカバーすることは継続的な課題です。2025年の生体模倣研究は「フルスペクトル」カバレッジを明確に目指していました [85]が、この需要を強調しています。将来の設計では、複数の制御モード(例:低周波ではアクティブ、高周波ではパッシブ減衰)を組み合わせて対応することが考えられます。

- 統合とスペース制約: 多くの用途では、スペースや重量が非常に重要です(航空宇宙や携帯機器などを想像してください)。適応型アイソレータは、追加部品のため重くなったり大きくなったりすることがあります。センサとアクチュエータを構造自体に組み込んだ統合設計の開発が進められています(例:マウント内に圧電層を埋め込み、センシングとアクチュエーションの両方を行うなど)。材料研究では、特性を変化させられる構造材料(可変弾性率材料など)を用いて、別個のアクチュエータを不要にする可能性も模索されています。理想は、パッシブ型と同じ大きさで、すべての適応機能が組み込まれたアイソレータです。その統合を実現することが今後の目標です。

これらの課題にもかかわらず、動的適応型防振装置の見通しは明るい。いくつかのトレンドがその重要性の増大を示している:

- 精度要求の絶え間ない高まり: 技術が進歩するにつれて、より小さなナノ構造の製造やより大きな望遠鏡の打ち上げなど、振動に対する許容範囲はますます厳しくなっている。従来のソリューションでは十分でなく、適応型防振装置は「あると便利」ではなく「必要不可欠」になる。例えば、あるレビューでは、製造分野での精度要求の高まりに伴い、電磁浮上式アイソレーション(ハイテクな解決策)が次世代の超精密機器には「不可欠」であると指摘している [86]。今後、量子コンピューティング、ホログラフィックディスプレイ、先進医療画像などの分野でも、完璧な防振環境が求められるだろう——これが革新的な防振技術の需要を後押しする。

- 材料とエレクトロニクスの進歩:スマートマテリアル(より優れたMR流体、エレクトロアクティブポリマーなど)や、安価で高性能なエレクトロニクス(センサーやマイコン)の継続的な開発により、適応型防振装置はより手頃で信頼性の高いものになるだろう。加速度センサーやDSPコントローラーの価格は10年前のほんの一部となっており、この傾向はコスト障壁を下げている。また、ピエゾなどのアクチュエーターも進化しており(例: より大きなひずみを実現する新合金)、光学式や静電式アクチュエーターのような特殊な選択肢も、超クリーンで真空対応の防振用途に使われる可能性がある。グラフェンやカーボンナノチューブのような材料が減衰材やバネとして研究されており、今後はより軽量で強靭な防振部品も登場するかもしれない。

- 他技術とのクロスポリネーション: 適応型防振制御は、関連分野の進歩から恩恵を受ける可能性がある。例えば、アクティブノイズコントロール(音響用)や、車両のアクティブエアロダイナミクスの台頭は、従来受動的だった分野でもフィードバック制御がますます使われていることを示している。より多くのエンジニアが「スマート」システム設計に慣れることで、より創造的な実装が増えるだろう。例えば、ドローンのカメラに超安定映像のための適応型防振装置が搭載されたり、スマートフォンのような民生機器にもOIS(光学式手ぶれ補正)を超えるマイクロスケールの防振機構が組み込まれるかもしれない。また、エネルギーハーベスティングと防振を組み合わせる研究も興味深い——適応するだけでなく、振動エネルギーを吸収して電力に変換し、自らを駆動する防振装置を想像してみてほしい。いくつかの研究では、防振とエネルギーハーベスティングを組み合わせて、自己給電型の防振装置を実現する可能性が示されており、これは遠隔地やバッテリー駆動用途にとって画期的となるかもしれない。

- より広範な普及と標準化: 技術がその有用性を証明すると、標準化される傾向があります。自動車のアクティブサスペンションはかつては珍しく(F1や高級セダンにしか搭載されていませんでした)が、現在ではセミアクティブサスペンションが中級車にもかなり普及しています。電気モーター特有の振動プロファイルに対応するため、電気自動車でアダプティブエンジンマウントが一般的になることが予想されます。航空宇宙分野では、将来の宇宙望遠鏡には、ほぼ確実に機器用のアダプティブアイソレーションが組み込まれるでしょう――超高精度な指向安定性が必要な場合、それ以外はリスクが高すぎるからです。工場の現場では、古い設備が更新されるにつれて、統合型アクティブアイソレーションが高級工作機械や計測機器の標準機能となる可能性が高いです。市場動向はすでにこれらの製品の成長を示しています [87]、そして競争がコストを下げ、普及を促進するでしょう。

さらに先を見据えると、インテリジェント振動ネットワーク――施設や車両全体に設置されたセンサーが連携し、アイソレーターを事前に協調して調整する――が想像できます。例えば、スマートビルディングが(近隣の工事などによる)振動の到来を検知し、すべてのアイソレーションシステム(基礎アイソレーターから機器マウントまで)をリアルタイムで動的に調整して対抗する、といったことが可能です。このような包括的でIoT対応の振動制御は、個々のアダプティブアイソレーターが広く普及した後の将来的な発展となるかもしれません。

結論として、動的アダプティブ振動アイソレーターは、構造物や機器を不要な動きから保護する能力において大きな飛躍をもたらします。これらは、従来の方法では不可能だった俊敏性と知性を振動制御にもたらします。あるレビューが的確に述べているように、私たちはこれらの技術が振動アイソレーションの可能性を再定義する「変革的な可能性」を目の当たりにしています [88]。よりシンプルで広く普及させるための課題は残っていますが、イノベーションのペースは速いです。これらのアイソレーターは静かに(そして文字通り!)私たちの世界をより安定させています――宇宙望遠鏡からのより鮮明な画像、高速かつ高精度な製造、より長持ちする機械、そしてスピーカーから流れるより美しい音楽を実現しています。静かな革命が振動アイソレーションの分野で着実に進行しており、産業界を今後もスムーズに動かし続けることでしょう。

出典:

- Zhu & Chai (2024), Applied Sciences – Magnetic Negative Stiffness Devices for Vibration Isolation: Review [89]

- Yan et al. (2022), Applied Math. and Mechanics – Review on Low-Frequency Nonlinear Isolation (Electromagnetic QZS) [90]

- Li ら (2025)、Communications Engineering (Nature) – 「全スペクトルリアルタイム振動絶縁のためのインテリジェント励起適応性」 [91]

- Suh & Han (2023)、J. Intelligent Material Sys. – 折り紙ベースの適応型振動アイソレータ [92]

- Xu ら (2024)、Applied Math. and Mechanics – 圧電制御付きアクティブHSLDS振動アイソレータ [93]

- Yu ら (2025)、Journal of Sound and Vibration – 剛性調整可能なMREベースの振動アイソレータ [94]

- Continental AG – アダプティブエンジンマウント製品ページ [95] [96]

- DAEIL Systems (2025) – 振動制御に関する業界の視点 [97]

- Seismion GmbH (2023) – Reactio Plusアクティブ振動アイソレータ発表 [98]

- AZoNano (2019) – 振動アイソレータが望遠鏡光学系にどのように役立つか(JPLインタビュー) [99]

- (本文中の追加引用は上記の[1]、[33]、[40]、[43]の出典から)

References

1. www.nature.com, 2. www.nature.com, 3. www.daeilsys.com, 4. www.azonano.com, 5. www.daeilsys.com, 6. www.nature.com, 7. www.nature.com, 8. www.nature.com, 9. www.nature.com, 10. www.nature.com, 11. www.nature.com, 12. www.nature.com, 13. www.nature.com, 14. www.nature.com, 15. www.nature.com, 16. www.nature.com, 17. www.mdpi.com, 18. www.continental-industry.com, 19. www.numberanalytics.com, 20. www.nature.com, 21. www.nature.com, 22. www.mdpi.com, 23. www.mdpi.com, 24. www.mdpi.com, 25. www.mdpi.com, 26. www.bohrium.com, 27. www.continental-industry.com, 28. www.continental-industry.com, 29. www.continental-industry.com, 30. link.springer.com, 31. link.springer.com, 32. link.springer.com, 33. www.mdpi.com, 34. www.nature.com, 35. www.nature.com, 36. www.nature.com, 37. www.nature.com, 38. www.nature.com, 39. www.nature.com, 40. www.nature.com, 41. pure.kaist.ac.kr, 42. pure.kaist.ac.kr, 43. pure.kaist.ac.kr, 44. link.springer.com, 45. link.springer.com, 46. link.springer.com, 47. link.springer.com, 48. link.springer.com, 49. www.bohrium.com, 50. www.sciencedirect.com, 51. pmc.ncbi.nlm.nih.gov, 52. www.researchgate.net, 53. pubs-en.cstam.org.cn, 54. www.mdpi.com, 55. www.azonano.com, 56. www.azonano.com, 57. www.mdpi.com, 58. www.mdpi.com, 59. www.mdpi.com, 60. www.daeilsys.com, 61. www.continental-industry.com, 62. www.continental-industry.com, 63. www.continental-industry.com, 64. www.continental-industry.com, 65. www.mdpi.com, 66. www.daeilsys.com, 67. www.daeilsys.com, 68. seismion.com, 69. www.azonano.com, 70. www.azonano.com, 71. www.daeilsys.com, 72. seismion.com, 73. seismion.com, 74. link.springer.com, 75. www.nature.com, 76. pure.kaist.ac.kr, 77. www.mdpi.com, 78. www.azonano.com, 79. www.continental-industry.com, 80. seismion.com, 81. www.daeilsys.com, 82. www.archivemarketresearch.com, 83. www.sciencedirect.com, 84. www.sciencedirect.com, 85. www.nature.com, 86. www.mdpi.com, 87. www.archivemarketresearch.com, 88. www.mdpi.com, 89. www.mdpi.com, 90. link.springer.com, 91. www.nature.com, 92. pure.kaist.ac.kr, 93. link.springer.com, 94. www.bohrium.com, 95. www.continental-industry.com, 96. www.continental-industry.com, 97. www.daeilsys.com, 98. seismion.com, 99. www.azonano.com